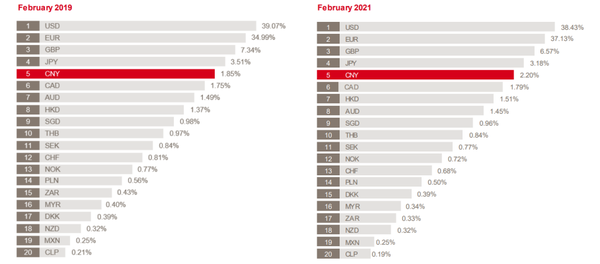

위안화, 올해 기준으로 전체 국제 결제 내 차지하는 비중은 2% 정도

中 인민은행 MCBDC에 가입, 디지털 화폐 발행 국가 간 결제 크로스보더 결제 시스템 구축

최근 중국 정부가 디지털위안화(e-CNY) 도입에 속도를 냄에 따라 다소 지지부진한 위안화 국제화의 게임 체인저 역할을 해줄 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

디지털위안화는 인민은행이 발행하는 디지털화폐로, 공식 명칭은 디지털화폐전자결제(DCEP)다.

3일 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 인민은행 연구국 국장 왕신(王信)은 지난 1일 베이징에서 언론과의 질의응답에서 홍콩 통화당국인 홍콩금융관리국(HKMA)과 이미 기술 테스트를 진행하고 있다면서 “시장의 조건이 성숙하다면 수요에 맞춰 위안화 역외결제 추진이 가능하다”고 밝혔다.

중국의 디지털위안화의 역외 결제 서비스 개발을 서두르는 배경에는 최근의 미중간의 분쟁이 심화가 그 도화선 역할을 하였다는 분석이 지배적이다.

작년 홍콩 보안법 도입 이후 미국이 중국 금융기관들의 국제 결제를 제재할 것이란 의견이 제기됨에 따라 중국 내에선 국제은행간통신협회(SWIFT)를 대체할 수 있는 결제 시스템에 대한 필요성이 높아졌다.

이러한 우려는 현재 진행형으로, 지난달 22일 러시아 라브로프 외무장관이 중국을 방문했을 당시에도 중국 왕이 외교부장과 미국 달러와 서방 결제 시스템에 대한 의존도를 줄일 방법에 대해서 논의했다는 소식이 흘러나오며 이러한 분석에 힘을 실었다.

글로벌 CBDC 구축을 통한 역외 결제 기능 개발, SWIFT 합작법인 설립

디지털위안화의 국제 결제 기능은 첫 개발 시기부터 예견된 바 있으나 중국 정부에 의해 언급된 것은 최근의 일이다.

지난해 9월 허베이성 정부에 의해 발표된 ’중국(슝안신구)국제 전자상거래 종합시험구 건설 실시 방안‘(이하 ‘방안’)이 중국 정부가 디지털위안화를 이용한 역외 결제 가능성을 공식적으로 언급한 최초의 문건이다.

방안은 국제 전자상거래 업무 활동 중 위안화를 사용한 결제를 권장하고, 디지털위안화를 이용한 국제 결제 방법을 모색하는 것을 권장하는 내용을 실었다. 인민은행은 이미 적극적으로 디지털 화폐 결제망 건설을 추진 중이다.

인민은행 산하 디지털화폐연구소는 지난 2월 '중앙은행 다자 디지털 통화 가교'(Multiple Central Bank Digital Currency Bridge·M-CBDC Bridge)에 가입했다고 발표한 바 있다.

MCBDC 브릿지는 홍콩 통화당국인 홍콩금융관리국(HKMA)과 태국 중앙은행이 2019년 결성한 CBDC 역외 결제 프로젝트로, 분산 원장 기술(distributed ledgertechnology)을 활용해 외환을 실시간으로 역외거래하는 결제 시스템을 개발 중이다.

이에 대해 5일 SK증권 박기현‧안영진 연구원은 “향후 CBDC 발행 국가들이 추가적으로 가입하여 규모가 확대된다면 SWIFT와 유사한 국제 결제 시스템 역할을 해줄 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

중국 금융당국은 디지털 위안화를 통한 역외 결제 시스템을 구축하는 것과 별개로 SWIFT와 합작하여 금융게이트웨이공사(金融网关信息服务有限公司)를 설립했다.

중국 정부의 기업 신용 정보기관인 국가 신용 정보 홍보 시스템에 따르면, 새로운 기관인 금융게이트웨이공사는 1월 16일 약 1000만 유로(약 132억 6120만원)의 법인 자본으로 베이징에 등록되었다. SWIFT는 홍콩 자회사를 통해 자본의 55%를 소유한 최대주주이며, PBOC의 국내 결제 자회사인 중국 국가 청산 센터는 34%를 소유하고 있다.

과거에는 개별 금융기관이 국제 결제를 위해 직접 SWIFT와 연결해야했던 반면, 앞으로는 금융게이트웨이공사가 중국 내 통합 중개 기구 역할을 해줄 것으로 전망된다. 중국 정부는 합작 법인 설립 이유를 밝히지 않았으나, SWIFT 시스템이 가진 기존의 리스크를 줄이고자 하는 의도가 있었을 것이라는 것이 업계의 중론이다.

디지털위안화의 약진, 달러화 패권과 중국 모바일 결제 시장에 대한 도전

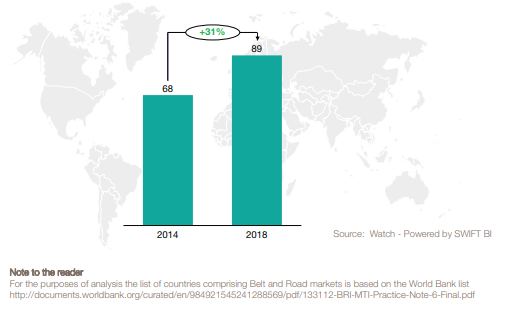

중국은 2009년 위안화 국제화의 공식 추진을 선언하고 국제 거래에 있어 위안화 사용을 권장한 바 있다. 하지만 올해 3월 기준 국제결제시스템인 SWFIT 내에서 중국 위안화 결제 비중은 2.2%에 불과한 것으로 조사됐다.

박기현 연구원은 “중국에게 있어서 글로벌 CBDC 결제 시스템 확장은 미국의 제재 리스크를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 위안화 국제화를 가속화할 수 있는 이상적인 전략”이라면서 “따라서 향후 디지털 화폐 발행 국가들과의 연계를 꾸준히 시도할 것으로 보인다”고 내다봤다.

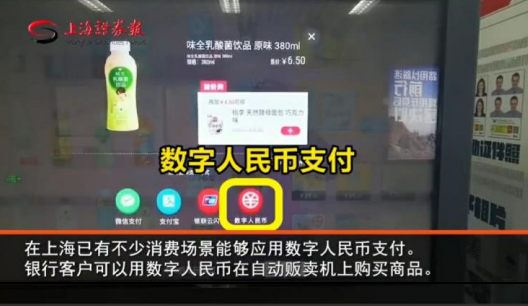

또한 중국 국내 결제 시스템에 디지털위안화를 접목하는 노력 역시 꾸준히 이뤄질 전망이다. 지난달 23일 중국 환구시보(環球時報)에 따르면 중국 6대 국영은행은 이미 디지털위안화 지갑을 개통하는 서비스를 개시했다. 또한 상하이에서는 몇몇 백화점과 자판기 등을 중심으로 디지털위안화 결제 시스템이 도입이 되어 디지털위안화로 오프라인 결제가 가능해졌다. 이로서 내년 2월 베이징 동계올림픽을 전후로 디지털위안화의 전면적인 상용화가 이뤄질 예정이다.

한편, 현재 중국 모바일 결제시장은 알리페이∙위챗페이가 90% 이상을 점유하고 있는 상황이다. 박 연구원은 “결제 서비스 부문에서 경쟁한다는 점에서 알리바바, 텐센트 등 빅테크 주는 디지털위안화 상용화로 인한 영향을 피할 수 없을 것으로 보인다”고 지적했다.