초전도 양자 컴퓨터 핵심 요소 '조셉슨 정션'

트랜스몬 큐비트, 플럭스 큐비트 동작 방식 활용

실용화까지 결맞음 유지, 오류율, 규모 확장 문제 해결 필요

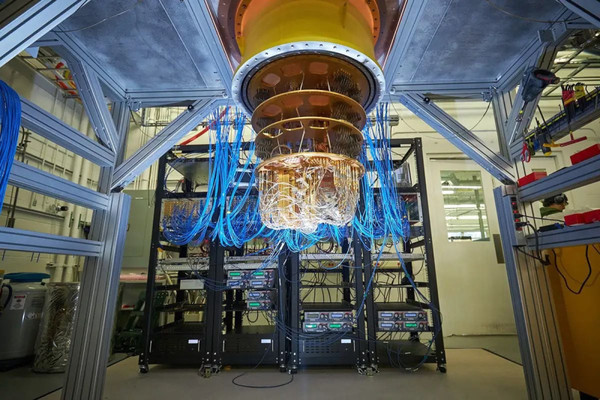

[애플경제 정한빈 기자] 양자 컴퓨터는 여러 방식으로 구현될 수 있지만 현재 가장 연구가 활발한 방식은 초전도 양자 컴퓨터이다. 구글이 2019년 발표한 '시카모어'와 IBM이 발표한 'IBM Quantum System One' 모두 초전도 회로를 이용한 초전도 양자 컴퓨터이다.

왜 초전도체로 양자컴퓨터를 만들까?

초전도는 금속 또는 합금 등을 절대온도 0도에 가까운 극저온 상태로 냉각할 때 전기저항이 0에 가까워지는 현상을 말한다. 초전도체는 전기저항이 없어 에너지 손실이 없고 강한 자기장을 만들 수 있다. 이 물질을 양자 컴퓨터에 이용하면 정보손실을 최소화할 수 있다.

초전도 양자 컴퓨터의 핵심 요소는 '조셉슨 정션(Josephson Junction)'이다. 이는 두 개의 초전도체 사이에 얇은 비-초전도체를 둔 구조로 쿠퍼쌍(Cooper Pair)이라는 전하 운반자가 이 절연층을 터널링 효과를 통해 통과할 수 있게 한다. 이를 통해 전류가 전기저항 없이 흐를 수 있어 양자적 상태를 유지할 수 있다. 이때 쿠퍼쌍은 아주 낮은 온도에서 2개의 전자가 한 쌍을 이뤄 안정한 상태일 때 만들어진 전자쌍을 말한다.

특히 초전도 양자컴퓨터는 극저온 환경에서 초전도체를 활용해 정보를 처리하며 0과 1이 동시에 존재할 수 있는 '중첩'과 여러 큐비트가 서로 영향을 주는 '얽힘'현상을 이용해 기존 컴퓨터보다 훨씬 빠른 연산이 가능하다.

초전도 큐비트의 대표적인 동작 방식

초전도 양자컴퓨터에서 큐비트는 전류의 상태를 조작하는 방식으로 동작한다. 대표적인 초전도 큐비트로는 트랜스몬 큐비트(Transmon Qubit)와 플럭스 큐비트(Flux Qubit)가 있다. 트랜스몬 큐비트는 조셉슨 정션을 기반으로 전송 결합 방식을 통해 동작한다. 기존의 전하 기반 큐비트보다 전하 잡음에 덜 민감하고 안정성이 뛰어나 현재 가장 널리 사용되는 방식이다. IBM과 구글이 개발하는 대부분의 양자 컴퓨터에서 이 방식을 사용하고 있다.

플럭스 큐비트는 자기 플럭스의 양자화를 이용해 정보를 저장하고 연산을 수행한다. 특정 자기장의 방향에 따라 0과 1의 상태를 구별할 수 있으며 높은 결맞음을 유지할 수 있는 장점이 있지만 제작 과정이 어렵고 환경 변화에 민감한 단점이 있다.

양자 컴퓨터 실용화 위해 해결해야 할 도전 과제

양자 컴퓨터가 실용화되기 위해서는 해결해야 할 과제가 많다. 먼저 큐비트의 결맞음 유지 문제가 있다. 큐비트는 외부 환경과 상호작용하면서 양자 상태가 깨질 위험이 크다. 따라서 노이즈가 발생하면 중첩 상태가 무너지면서 연산 오류가 발생할 수 있다.

또한 오류율 문제가 있다. 현재 양자 게이트의 오류율이 높아 장기간 연산을 수행하는 것이 어렵다. 이를 해결하기 위해서는 양자 오류 정정(Quantum Error Correction) 기술 개발이 필수적이다.

뿐만 아니라 큐비트의 규모 확장 문제도 존재한다. 대규모 양자 컴퓨터를 만들기 위해서는 수천개에서 수백만 개의 큐비트를 연결해야 하지만 현재 기술로는 큐비트 간의 상호작용을 안정적으로 유지하는 것이 어렵다. 따라서 여러개의 큐비트를 안정적으로 연결할 수 있는 기술이 필요하다.

이러한 문제를 해결하기 위해 여러 기업이 연구를 지속하고 있으며 양자 오류 정정 기술을 도입해 더 안정적인 양자 연산이 가능하도록 개발을 진행 중이다.

양자 컴퓨터는 아직 초기 단계에 있지만 발전 속도가 매우 빠르다. 앞으로 10~20년 내에 양자 컴퓨터가 실용화돼 금융, 제약, 인공지능 등 다양한 산업에 혁신을 가져올 것으로 예상된다.