중국 내년 베이징 동계올림픽 방문객들에 ‘디지털 위안’화 유통

미국 “당장 금지시켜야…우리도 CBDC발행, 기축통화 위상 지킬것”

[애플경제 김홍기 기자] 중앙은행이 발행하는 디지털 화폐(CBDC)를 두고서도 미국과 중국 간에 신경전이 벌어지고 있다.

특히 미국측에선 “중국의 디지털 위안 상용화를 그냥 두고 볼 수 만은 없다”며 자국의 화폐정책에 새로운 변화를 촉구하는 목소리가 나오는 등 암호화폐 버전의 미․중 갈등으로 번져갈 조짐이다.

로이터 통신에 따르면 지난 30일 라엘 브레너드 연방준비제도이사회(FRB) 총재는 미국 중앙은행의 디지털 화폐 발행 여부와 관련해 “중국 등 다른 나라들이 자국 화폐를 추진하고 있다는 사실을 유념해야 한다”면서 미 정부가 디지털 화폐 발행을 진지하게 검토할 것을 강력히 요구했다.

특히 브래너드가 걱정하는 것은 중국 디지털 위안화의 국제화로 인해 기축통화로서 달러의 위상이 흔들리는 점이다. 2021년 7월 현재 CBDC를 공식 출시한 나라는 바하마, 세인트키츠 네비스, 앤티가 바부다, 세인트루시아, 그레나다 등 카리브해의 이름도 낯선 섬나라들이다.

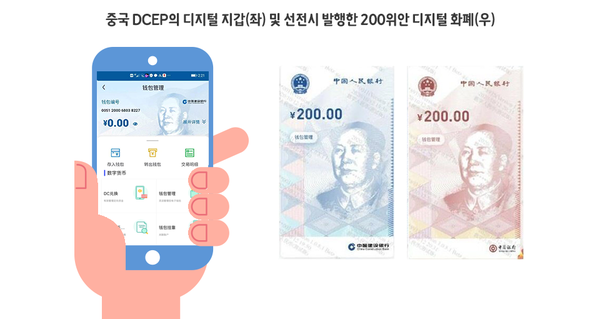

이에 반해 중국은 주요 경제대국 중엔 사실상 최초로 전자화폐 전자결제(DCEP)라고도 불리는 CBDC를 실용화하고 있다.

더욱이 2022년 2월 베이징 동계올림픽 기간에 내국인은 물론, 방문 외국인들을 대상으로 거의 ‘살포’ 수준으로 CBDC를 보급한다는 계획이다. 이에 특히 미 정부는 예민한 반응을 보이고 있다.

특히 비트코인 등 암호화페에 우호적인 것으로 알려진 미 의회의 신시아 루미스 상원의원과 마샤 블랙번 상원의원, 로저 위커 상원의원 등은 “(올림픽때 CBDC를 유통시키는 것은 중국 시민은 물론, 방문자들을 감시하는 데 사용될 수 있다”며 “선수들이 디지털 위안화를 사용하는 것을 중단하게 할 것”을 미국올림픽위원회에 요청했다.

그러나 감시 수단을 걱정한다기보단, 각국 선수단과 외국인들에게 제공된 것을 기화로 행여 기축통화로서 달러의 통화력을 훼손하지나 않을까 하는 우려가 더 크다. 이들 상원의원들도 “달러화는 국제 결제에서 매우 우위에 있다”면서 “만약 (중국이) 국제적으로 유통될 만한 디지털 화폐나 CBDC를 제공하는 주요 관할권을 가지고 있고 미국은 가지고 있지 않다면, 그런 상황은 결코 용납할 수 없다”고 입을 모으고 있다.

이런 흐름에는 미국 언론들도 가세하고 있다. 암호화폐 관련 매체는 물론, <월스트리트 저널>이나 블룸버그 통신 등도 중국 위안화에 대한 경계심이 묻어나는 기사를 쏟아내고 있다.

특히 중국의 CBDC가 “공산당 일당 독재국가의 감시 수단으로 쓰이며, 비판 정신을 옥죄기 위한 장치”라는 시각이 지배적이다.

그 이유로 중국 CBDC는 “가상화폐와 달리 중앙은행이 대장에 대한 명확한 권한을 유지하려고 할 것이기 때문에 전형적으로 분산형 블록체인을 기반으로 하지 않는다.”는 점을 들고 있다.

이는 미 정부 안팎의 정책 담당자들의 시각과도 일치한다. 맷 포팅거 전 미국 국가안보부 차관보는 심지어 “디지털 위안화가 중국을 비판하는 (미국 등 외국의) 기업과 개인에 대한 보복 조치에 사용될 수 있다”고 지적했다.

그러면서 “중국 정부가 ‘통제 가능한 익명성’이라고 부르는 원칙을 세우곤 디지털 위안화 거래를 얼마든지 추적할 수 있을 것”이라며 “정부는 원하면 최종 사용자의 익명성을 보장받을 수 있다. 즉, 익명성이 전혀 없다는 뜻”임을 강조했다.

이런 미국 측의 비판적 시각이 아니더라도, 중국 CBDC는 실제로 비트코인과도 전혀 다르다. 비트코인은 철저한 익명성을 보장하며 분산형의 가치 저장소이자 거래 자산으로 사용되지만, 디지털 위안화는 중국 정부가 통화가격을 1:1로 반영해 거래상이나 투자자들이 이를 사재기할 이유가 없도록 철저히 통제한다.

또 “중국 공산당 정부가 세계에서 가장 광범위한 감시국가를 건설하는 유용한 도구로 쓰일 수 있다”는 시각도 팽배하다.

심지어 무단횡단과 같은 경범죄를 처벌하는데도 쓸모가 있다는 것이다. 즉 거미줄마냥 촘촘히 깔린 보안 감시 인프라를 통해 무단횡단을 하다 걸리면, 그 즉시 당사자의 디지털 지갑에서 디지털 위안화가 벌금 액수 만큼 빠져나가는 식이다.

그런 과정에서 미국측이 걱정하는 것은 정작 따로 있다. 즉 중국의 디지털 지갑을 비롯한 모바일 기술의 대중화가 미국보다 앞선다는 사실이다.

실제로 중국 인구의 84%가 이미 모바일 지갑을 사용하고 있다. 이에 비해 미국인의 경우 전체의 41%만이 애플 월렛과 같은 지갑을 사용하고 있다. 이를 두고 일부 현지 언론은 “큰일이다”라고까지 표현했다.

블룸버그 인텔리전스에 따르면 중국에서는 위챗페이와 알리페이가 35조 달러 규모의 모바일 결제 시장의 약 90%를 차지하고 있다. 사실상 모바일 결제가 널리 대중화된 것이다.

실제로 중국인민은행(PBoC)의 2021년 7월 보고서에 따르면 지금까지 디지털 위안이 7075만 건의 거래에 사용돼 6월 말까지 총 345억 위안(약 50억 달러)의 가치를 기록했다.

문제는 CBDC가 중국인민은행과 중국상업은행의 철저한 통제와 관리, 감시를 받고 있다는 사실이다. 비트코인이 블록체인을 기반으로 한 탈중앙화를 특징으로 한데 비해, 디지털 위안은 분산원장에 의존하기보다는 중앙당국에 의해 통제된다는 점에서 차이가 있다.

그렇다보니 바이든 행정부 이후 미국 내에서도 연준을 중심으로 “미국도 조속히 CBDC를 발행해야 되는게 아니냐”는 목소리가 커지고 있다. 연준 관계자들은 오는 9월 발표할 백서에서 실제로 CBDC 설계나 계획, 그리고 발행에 따른 잠재적인 비용이나 편의 등에 대한 일반 대중의 반응이나 의견을 수렴한 내용을 공개할 예정이다.

제롬 파월 연준 의장은 이달 초 논평에서 “이런 분석 노력이 자체 CDBC 발행 여부를 결정하는 연준의 계획을 가속화하기 위한 핵심적인 단계”라고 설명했다.

앞서 브래너드 총재는 그러나 “가장 주목할 만한 사용 목적 중 하나는 국제 분야”라며 “중개 체인점이 불투명하고 길고 비용이 많이 드는 분야에 CBDC가 투입될 수 있을 것”이라고 말했다.

또 다른 이유는 중국 디지털 위안화와 같은 ‘도전’을 물리치고, 역시 기축통화로서 지위를 공고하게 유지하겠다는 의지도 담겨있다.

또한 스테이블 코인처럼 미국 달러와 같은 전통적인 화폐에 고정된 것도 있지만, 현재의 암호화폐들은 통화당국의 공인도 없는 형태의 ‘암호화 화폐’라는게 문제라는 지적이다.

그래서 정부가 지원하는 또 다른 안전한 결제 자산이자, 기축통화 달러에 연동된 디지털 화폐의 출현이 바람직하다는 주장이다.