전경련, 시가총액 100대 기업 통해 본 산업 트렌드 발표

10년간 기업수 ‘건강관리‧정보기술’ 증가

조선‧기계 등 산업재 업종, 기업수 줄고 시총 급감

바이오‧제약 등 미래성장동력 확충 위한 산업정책 마련 시급

국내 유가증권시장에서 ‘건강관리(헬스케어)’, ‘정보기술(IT)’ 분야의 기업이 급부상하고 있는 반면 조선‧건설 등 전통 주력산업(산업재)의 비중은 크게 줄고 있는 것으로 나타났다.

이는 전국경제인연합회가 2000년 말, 2010년 말, 2020년 3분기 말(9월29일 종가 기준) 등 10년 단위로 코스피 상장 시가총액 상위 100대 비금융사의 변화를 분석한 결과다.

각 연도별 시가총액 100대 기업을 업종별로 나누어 비교할 때 2010년 대비 올해 가장 큰 폭으로 기업 수가 증가한 업종은 ‘건강관리’(2개→12개)였으며 ‘정보기술’(8개→15개)이 그 뒤를 이었다.

반면 ‘산업재’(34개→23개)와 ‘소재’(21개→15개) 기업은 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다.

‘건강관리’는 제약 및 생명과학, ‘정보기술’은 IT 관련 하드웨어‧소프트웨어‧서비스, ‘산업재’는 기계, 건설과 엔지니어링, 운송, 항공 등을 포함하며 ‘소재’는 화학, 금속과 채광, 건축자재 관련업 등을 가리킨다.

올해 3분기 말 기준으로 보면 업종별 시가총액 합계는 정보기술(592.1조원), 자유소비재(160.1조원), 건강관리(117.9조원), 소재(113.9조원) 등의 순으로 높은 것으로 나타났다.

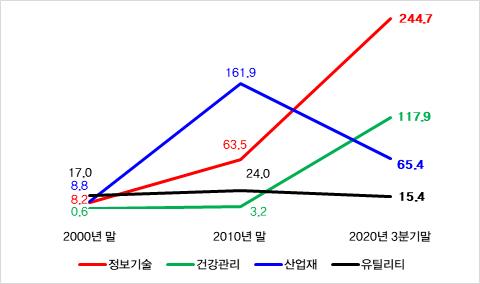

특히 ‘건강관리’는 올해 3분기 시가총액이 2010년 말 대비 36.8배 커진 것으로 나타나 가장 높은 성장률을 보였다. ‘정보기술’ 시가총액도 2010년 말 대비 2.9배 성장했으며 시가총액 1위 기업인 삼성전자를 제외하고도 시가총액 합계(244.7조원)가 가장 높은 업종이었다.

반면 ‘산업재’는 상위 100대 비금융사에 포함된 기업 수(23개)가 가장 많았음에도 불구하고 시가총액 기준으로는 9개 업종 중에서 5위에 머물렀으며 시가총액은 2010년 말(161.9조원)의 절반도 안 되는 65.4조원에 그쳤다.

또 내수 의존도가 높은 공기업 중심의 ‘유틸리티’는 기업 수(2개)도 가장 적고 시가총액(15.4조원)도 2000년 및 2010년 말과 비교할 때 줄어든 것으로 나타났다.

경련 관계자는 코로나19의 영향으로 바이오 및 언택트 기술‧제품 관련 기업이 부상했기 때문만이 아니라 조선‧중공업 등 과거 우리나라의 경제성장을 주도했던 산업들의 비중이 줄어들고 고부가가치를 창출할 수 있는 첨단 제조업과 서비스업 중심의 경제구조로 개편됨에 따라 자본시장의 기대감이 옮겨간 것으로 보인다고 밝혔다.

2020년 3분기 말 글로벌 건강관리 업종 시가총액 상위 100대 기업(S&P 캐피탈 IQ 기준) 중에서 한국 기업은 ‘삼성바이오로직스’(51위), ‘셀트리온’(65위) 등 2개사가 포함됐다.

미국은 ‘존슨앤존슨’, ‘머크’, ‘화이자’, ‘애보트’(이상 의약품 제조), ‘유나이티드헬스그룹’(의료 서비스) 등을 포함해 총 51개사로 가장 많았으며 중국은 ‘항서제약’(의약품 제조), ‘마인드레이’(의료기기) 등 15개사로 뒤를 이었다.

일본도 ‘추가이’, ‘다이이찌산쿄’(이상 의약품 제조) 등 11개사가 순위에 들었다.

건강관리 업종 시가총액 합계를 기준으로 보면 미국(4625조원)은 우리나라(80조원)의 58배, 중국(555조원)은 7배, 일본(495조원)은 6배 수준이었다. 2020년 상반기 기준 매출액을 비교하면 차이는 더욱 벌어졌다.

미국 51개사는 한국 2개사 대비 약 705배의 매출액을 달성했으며 중국과 일본은 각 11배, 9배 높았다.

한편 호주는 ‘씨에스엘’ 1개사만 글로벌 100대 기업에 포함됐는데 올해 상반기에 우리나라 2개사 매출액 합계보다 4배에 가까운 실적을 기록한 바 있다.

유환익 전경련 기업정책실장은 “코스피 시장을 10년, 20년 전과 비교해보니 변화하는 경제 구조와 산업 생태계 지각변동에 맞춘 자금 흐름 움직임이 확연한 것으로 나타났다”며 “산업 변화에 따른 맞춤형 산업정책 마련이 중요하다”고 밝혔다.

또 “세계적인 고령화 추세와 더불어 코로나19를 계기로 건강한 삶에 대한 관심이 더욱 커진 가운데 많은 국가들이 바이오·제약 산업을 미래성장동력으로 주목해오고 있다”며 “우리나라는 후발주자이긴 하지만 세계적인 제조 역량을 기반으로 성장 기대감이 큰 만큼 건강관리 업종을 글로벌 플레이어로 육성하기 위한 과감한 지원이 필수적이다”고 강조했다.

관련기사

- 한국. 수소차 보급 1위…인프라(충전소)는 꼴찌

- “코로나19 충격으로 국가산단 상반기 생산 8.4%↓‧수출 13.0%↓”

- “드론 산업, 진입규제 풀어 세계시장 생존에 힘 실어야”

- IT산업 M&A, 먹어치우는 ‘중국’ vs 미적거리는 ‘한국’

- 정부, 전국 17개 시·도 '2020 코리아세일페스타' 행사 추진계획 발표

- 전경련 “대형마트 임대매장 86.6%, 영업규제로 매출 감소”

- 전경련 “미 대선 다음해 대미 수출, 전년대비 평균 –4.2% 감소”

- 피터 정 AIA생명 CEO "건강플랫폼 통해 사회전체 윈윈하는 공유가치에 기여"

- “미, 신정부 출범에도 자국우선주의 정책기조 유지될 것”

- 전경련 “2017년 이후 외투기업 경제기여도 하락세 심화”