AI 모델 간, 모델과 클라이언트 연결 표준화하며 제공

정보 접근과 활용 보장 ‘두 마리 토끼’ 역할도 수행

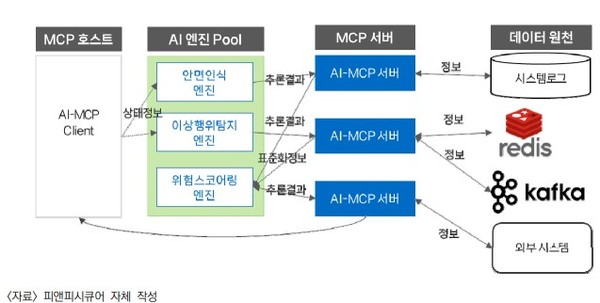

AI엔진 추론과 MCP 서버 연동, 위험 측정 인터페이스 정의

[애플경제 전윤미 기자] 공공의 정보를 보호하는 ‘국가망보안체계’(N2SF)의 보안은 국가적 과제라고 할 수 있다. 이를 위해 물리적 분리, 논리적 분리는 물론, 방화벽, VPN, EDR, DLP 등 다양한 장치를 동원하고 있는 가운데, 최근엔 높은 성숙도를 지닌 ‘2.0 트러스트’도 적용되고 있다.

그런 가운데 국내 전문가들은 특히 AI에 의한 첨단 보안대책인 AI-MCP(Model Context Protocol, 모델 컨텍스트 프로토콜)을 접목시키고 있다. 국가망보안체계는 지속적인 인증에 의한 보안을 강화하는 한편, 유용한 공공정보에 대한 적절한 접근이 보장되고, 활용되어야 한다. AI-MCP의 경우 후자, 즉 적절한 정보 이용까지 보장할 수 있는 ‘양수겸장’의 대책으로 주목받고 있다.

AI-MCP, N2SF 보안과 정보 이용 ‘양수겸장’

한국전자통신연구원은 “N2SF는 정보 접근과 활용을 보장하는 양면의 기능을 요구받고 있다”면서 “AI 모델 간에, 혹은 모델과 클라이언트와의 연결 기능을 표준화하며 제공하는 AI-MCP은 그런 점에서 N2SF의 필요·충분조건이라고 할 수 있다”고 강조했다.

AI-MCP는 AI 모델이 외부 데이터 소스 및 도구와 효율적으로 상호 작용할 수 있도록 설계된 개방형 표준 프로토콜이다. 이 프로토콜은 앤트로픽에 의해 2024년 11월에 오픈소스로 공개되었다. 이를 통해 AI 시스템이 다양한 데이터 소스에 직접 연결되어 정확하고 유용한 작업을 수행할 수 있도록 하는 것이다. 흡사 각종 디바이스와 인터넷을 연결하는 USB(Universal Serial Bus)와도 같은 개념이다.

이런 특성을 지닌 AI-MCP는 N2SF 체계에 필요한 정보보호와 데이터 공개와 활용 등 ‘두 가지 토끼’를 모두 잡을 수 있는 이점을 갖고 있다. “또한, 데이터와 AI, 클라이언트를 연계하기 위한 유효한 수단이 될 수도 있다.”는 것이다.

이는 MCP의 특성을 십분 활용한 것이기도 하다. 기존의 주변기기들은 각기 서로 다른 인터페이스를 가지고 있었다. AI-MCP는 그러나 AI 모델을 다양한 데이터 소스 및 도구에 연결하기 위한 표준화된 방식을 제공한다. 이는 마치 지금의 USB와도 같다. USB는 서로 다른 시리얼포트나, 병렬포트, PS-2포트, 게임포트 등을 통합하기 위해 도입되었다. 마찬가지로, AI-MCP는 AI 애플리케이션을 위한 USB 포트라고 비유할 수 있다.

마치 USB와 같은 이치로 외부 데이터 소스와 연결

즉 PC에서 USB를 통해 다양한 주변기기에 접근 내지 접속하는 것과도 같다. 이와는 달리 기존의 AI 모델은 주로 훈련 데이터에 의존하여 작동하다보니, 최신 정보나 외부 시스템과의 실시간 상호작용엔 제한이 있었다.

이런 제약에서 벗어나려고 AI 모델이 외부 데이터 소스와 도구에 직접 연결되어 실시간으로 정보를 활용하고 다양한 작업을 수행하도록 한 것이 AI-MCP다. “이를 통해, 외부 데이터와 도구에 표준화된 방식으로 접근, 개발자들은 특정 AI 모델에 종속되지 않고 다양한 모델과 쉽게 통합할 수 있게 된 것”이란 풀이다. 이 경우 MCP 호스트(host)는 N개의 MCP 클라이언트를 보유할 수 있고, MCP클라이언트는 MCP 서버와 단일한 MCP 프로토콜을 통해 내부와 외부의 데이터에 실시간으로 접근할 수 있다.

즉, MCP 호스트가 사용자가 특정 애플리케이션이 필요하면, 이를 보유하거나 관리하는 MCP 클라이언트들의 정보 통신을 통해 새로운 기능의 AI서비스를 제공할 수 있게 된 것이다. 애초 앤트로픽은 AI-MCP를 처음 선보일 때만 해도 LLM이 프롬프트에 대한 응답의 범위를 네트워크 연결 구조를 통해 무한히 넓히는 것이 목적이었다. 그러나 실제로는 LLM 모델이 아닌 일반적인 범용 모델에서도 필요한 정보를 질의, 추론에 반영할 수 있게 되었다. 이 경우 “MCP서버는 고유의 인터페이스를 갖고 있는 개별 데이터를 어댑터처럼 AI와 에이전트가 인터페이스와 무관하게 사용할 수 있게 도와주게 된다”고 했다.

실제로 가트너도 ‘2024년 주요 전략 기술’ 트랜드 중 하나로 “AI TRiSM(AI Trust, Risk and Security Management, AI 신뢰성, 위험, 보안 관리)”을 내세울 정도로 AI 모델과 보안기술 체계의 접목을 강조한 바 있다.

실제로 AI-MCP 기술이 N2SF 보안과 정보 활용에 쓰일 경우, 우선 이는 개별 데이터 원천과 AI-MCP 서버를 연동한다. 만약 ‘redis’나 NOSQL과 같은 데이터 원천이라면 그에 맞는 인터페이스를 제공받아 연동한다. 이와 달리 ‘kafka’와 같은 메시징 서버의 경우에는 에이전트를 사용하여 연동한다. 또한 외부 시스템의 경우 해당 시스템에서 지원하는 인터페이스를 사용한다.

AI-MCP와 N2SF의 접목과 연동 원리

AI 엔진 추론 결과와 MCP 서버를 연동하기도 한다. 즉, 개별 엔진에서 추론에 필요한 파라미터를 정의하는 것이다. 이 경우 여러 엔진의 추론 결과를 병합(앙상블)하여 위험 스코어링 엔진에 사용할 수 있는 인터페이스를 정의한다.

또한 MCP 호스트에서 사용할 결과 처리 로직을 구축한다. 이를 통해 위험 스코어링 엔진 결과의 주체에 대한 위험평가 결과로 변경시킨다. 또한 AI-MCP 서버의 데이터 처리를 통해 참고할 정보를 수집하기도 한다.

여기서 MCP host는 MCP를 통해 데이터에 액세스하려는 클로드 데스크톱, IDE 또는 AI 도구와 같은 프로그램이다. MCP 클라이언트는 서버와 1:1 연결을 유지하는 프로토콜 클라이언트를 말하며, MCP 서버는 표준화된 MCP를 통해 각각 특정 기능을 노출하는 경량 프로그램이다. 로컬 데이터 소스는 MCP 서버가 안전하게 액세스할 수 있는 컴퓨터의 파일, 데이터베이스 및 서비스를 말한다. 또 ‘리모트 서비스’는 MCP 서버가 연결할 수 있는 인터넷(예: API를 통해)을 통해 사용할 수 있는 외부 시스템이다.

김말희 한국전자통신연구원 책임연구원은 “이처럼 AI-MCP 프로토콜과 이를 인터페이스로 활용, 다양한 AI 모델의 추론 파라미터와 결과를 ‘주체’의 위험평가 입력값으로 활용할 수 있다.”며 “이를 통해 동적으로 주체에 대한 등급을 변경, 객체에 대한 접근을 제어할 수 있고, 이를 통해 기존의 배치방식이 아닌 자원적 요소를 감안한 실시간이나 준 실시간적 환경에서도 사용할 수 있다.”고 밝혔다.