생전 녹음해둔 ‘뇌’의 음파에 새겨진 ‘디지털 이미지’ 활용

줄기세포 기술 접목, 새로운 ‘뇌조직’, 오가노이드 합성

美 작곡가 故앨빈 루시에, 음파 ‘디지털 이미지’로 새로운 곡 생성

[애플경제 전윤미 기자] 예술가나 작곡가가 죽은 뒤에도, 생전에 뇌에 새겨진 디지털 음파 이지미를 활용, 사후에도 다시 새로운 작품을 만들 수 있게 되었다. 생전의 천재성을 고스란히 후대 사람들이 실감하며, 기릴 수 있게 된 것이다.

이런 기술이 본격화되면 베토벤, 모차르트가 마치 지금 살아있는 듯한 모습을 21세기에도 접할 수 있다는 얘기다. 다만 아직은 생전에 고인의 음색과 음파 이미지를 녹음해둬야 가능한 일이다。

최근에도 고인이 된 유명 작곡가의 뇌조직을 생성, 디지털 음파 이미지를 가미해 생전 그의 음악 장르와 유사한 곡을 만들어내는데 성공했다. 생전에 녹음된 음파 뒤에 숨겨진 뇌의 디지털 이미지를 기반으로 한 것이다. 이는 합성생물학의 또 다른 개가로 꼽히고 있다.

‘오가노이드’, 신경 자극을 전기 신호로 ‘소리’

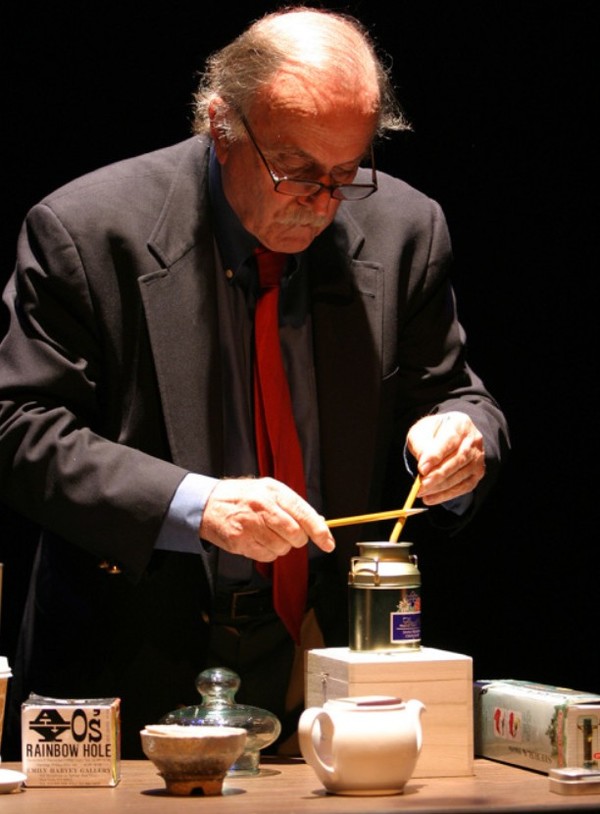

최근 ‘가디언’ 등에 따르면 지난 2021년 사망한 미국의 실험 음악가인 앨빈 루시에의 뇌 조직을 실험실에서 배양, 사후 수년 만에 그의 새로운 음악을 만들어냈다. 연구진은 애초 “예술가의 내면에는 과연 창의성이 어디에 존재하는 걸까”라는 물음을 갖고 이같은 시도를 한 것으로 알려졌다.

결과적으로 작곡가 앨빈 루시에는 2021년에 세상을 떠났지만, 여전히 음악을 작곡하고 있는 셈이다. 앞서 루시에는 세상을 떠나기 전, 자신의 혈액 샘플을 제공했다. 연구진은 그로부터 루시에의 백혈구를 분리했다. 이 백혈구는 줄기세포로 다시 프로그램되었고, 줄기세포는 다시 뇌세포로 분화되었다.

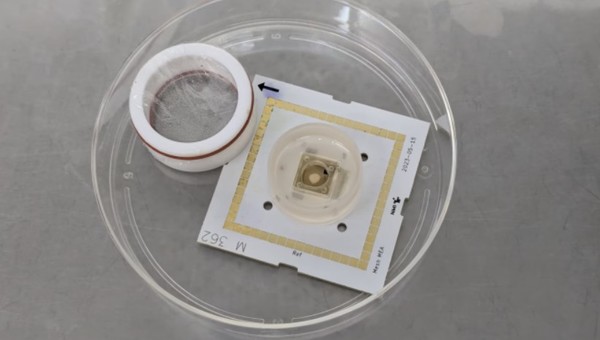

연구팀은 이를 통해 64개의 전극으로 구성된 그물망 위에서 작은 뇌처럼 기능하는 세포 덩어리이자 ‘뇌’에 해당하는 ‘오가노이드’를 배양했다. 결국 루시에의 혈액 세포에서 그의 뇌조직을 배양한 셈이다. 이렇게 만들어진 루시에의 오가노이드는 전극 그물망 위에 놓여 음성 신호를 주고받을 수 있다. 전극 망 위에서 새로운 화음을 구현하며, 오디오 데이터를 주고받을 수 있게 되었다. 핵심은 생전에 녹음된 음파에 숨겨진 뇌의 디지털 이미지를 활용한 것이다. 이를 오가노이드에 접목, 생전 루이에의 음악세계를 재창조할 수 있었다.

이 전극을 통해 오가노이드는 이제 호주의 한 미술관에서 전기 신호를 주고받으며, 새로운 음악을 선보이고 있다. 미술관 벽에는 20개의 곡선형 황동판이 있으며, 각 판에는 변환기와 작은 망치가 숨겨져 있다. 루시에의 오가노이드가 신경 자극을 전기 신호로 변환해 외부로 내보내면, 망치가 황동판을 두드려 방 전체에 울려 퍼지는 소리를 만들어낸다.

방문객들은 갤러리에 설치된 마이크를 통해 오가노이드가 이런 방식으로 내는 음악을 감상할 수 있다. 미술관에는 오가노이드를 배양하는 조각품이 놓여 있어, 관람객들은 오가노이드의 예민한 세포를 손상시키지 않으면서 감상할 수 있도록 했다.

연구진은 “루시에가 사망하기 전 ‘생물학적 예술가’와 협업,진행한 이 프로젝트는 창의성의 기원과 사후 예술의 윤리에 대한 질문에 답하기 위한 것”이라고 밝혔다.

최근 그를 기리며 열린 전시 개막식에서 “자신의 피에서 실험실에서 배양된 작은 뇌로, 그의 몸 밖, 몸 너머에 존재하는 ‘대리 공연자’이자, 살아 숨 쉬는 자율적 존재를 만들어낸 것”이라며 “이는 그 자체의 힘으로 루시에의 예술적 여정을 영원히 이어갈 것”이라고 의미를 부여했다.

사후 소생하는 ‘리바이피케이션’ 연구 활발

특히 연구진은 이른바 ‘리바이비피케이션’(revification, 蘇生化)을 강조했다. 이는 “앨빈 루시에에 대한 헌사 그 이상으로, 그의 세포적 삶의 직접적인 연장선이며, 예술적 불멸성에 대한 급진적인 재해석”이라고 했다.

생전의 루시에는 늘 독특한 예술을 선보였다. 대표작 중 하나인 ‘나는 방에 앉아 있다’(I Am Sitting in a Room)는 텍스트를 낭독하는 자신의 음성을 녹음한 후, 그 내용을 반복해서 재생하고 재녹음하는 작품이다. 1978년 작 ‘클러커’(Clocker)는 피부 전기 센서의 생체 피드백을 이용, 루시에가 흥분과 고요함 사이를 오갈 때마다 그에 맞춰 시계의 똑딱거리는 소리로 변화시키기도 했다. “이제 그의 몸이 (죽음으로 인해) 안정된 지금, ‘리바이피케이션’은 루시에의 예술적 유산을 담아내는 완벽한 방법일 것”이라고 했다.

한편, ‘리바이피케이션’은 몇몇 예술가와 신경과학자들에 의해 활발하게 연구되고 있다. 이번 루시에의 경우 첫 번째로 이룬 ‘리바이피케이션’의 성공 사례인 셈이다. 이들은 앞으로도 예술가들이 세상을 떠나기 전, 당사자와 수많은 대화를 나누며, 사후에도 그의 작품을 만들 수 있는 방법을 연구하고 있다.

‘가디언’에 따르면 루시에는 처음에는 달에 음파를 보내고 싶어 했다. 그러나 결국 루시에는 신경학과 음향학을 바탕으로 한 이같은 리바이피케이션 공연 아이디어를 선택한 것으로 알려졌다. 과학적, 예술적 관심사를 접합한 셈이다.