‘본질적 신축성’ 지닌 퀀텀닷 디스플레이 소자‘…“고무처럼 늘어나” 개발

기초과학연구원 “스트레처블 퀀텀닷 디스플레이 시대 앞당겨”

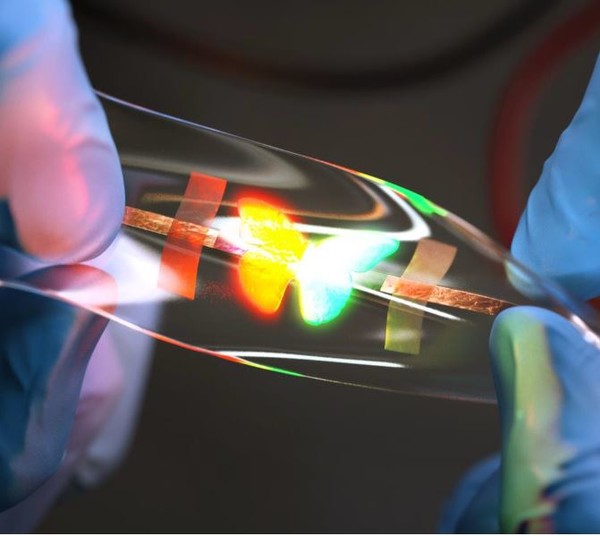

[애플경제 이윤순 기자] 고무처럼 1.5배나 잡아 늘려도 화질 변화가 없는 디스플레이를 개발할 수 있는 QLED(퀀텀닷 LED) 기술이 등장했다. 기초과학연구원 연구팀은 ‘퀀텀닷’ 기술을 기반으로 이같은 세계 최고 성능의 스트레처블(잡아 늘릴 수 있는) QLED 개발에 성공했다.

이 소자는 양옆으로 당기는 힘이 가해져도 기계적 손상이나 발광 성능 저하가 발생하지 않는다. 또, 최대 1.5배까지 늘려도 소자 내 퀀텀닷 간의 거리에 큰 변화가 없었다. 가령, 이 소자로 20인치의 QLED TV를 만든다면, 30인치 크기까지 잡아당겨도 동일한 발광 성능을 유지할 수 있다.

폴더블․롤러블 폼팩터 개발 활발한 추세 반영한 연구

이는 폴더블 스마트폰이, 롤러블 조명기기, TV 등 새로운 폼팩터 개발이 활발한 최근 추세를 염두에 둔 결과다. 최신 폼팩터 혁신의 핵심은 스트레처블 디스플레이다. 지금까지 개발된 스트레처블 디스플레이도 신축은 가능하지만, 대부분 발광부를 제외한 배선부만 늘어나는 구조였다. 그 때문에 “기존 폴더블 혹은 롤러블 디스플레이 제품은 신축할 경우 화면에서 발광부가 차지하는 면적 비율(필 팩터)이 감소해 화질이 떨어지고, 발광부와 배선부 간 경계면의 기계적 신뢰성이 떨어지는 문제가 발생한다”는 지적이다.

연구진은 “화질 저하 문제를 해결하기 위해서는 신축을 할 때 배선부와 발광부가 모두 늘어나는 ‘본질적 신축성’이 있는 발광소자 개발이 필수”라고 했다. 그간 본질적 신축성 발광소자 개발을 위한 연구들은 대체로 ‘유기전자 복합소재’를 발광물질로 활용해왔다. 하지만 ‘유기전자 복합소재’는 이동도나 색 재현력 측면에서 상용화 수준의 성능에는 이르지 못하는 등 한계가 있었다.

이에 연구진은 ‘퀀텀닷’을 발광물질로 활용하는 새로운 신축성 발광층을 고안해냈다. 우선 적색(R), 녹색(G), 청색(B)의 퀀텀닷과 탄성을 가진 고분자(SEBS-g-MA), 정공 전달 소재를 균일하게 섞은 용액을 제작했다. 그런 다음 이 용액을 스핀 코팅 기술을 이용해 40nm 두께의 균일한 발광층으로 만들었다.

연구진은 “그 결과 신축성 퀀텀닷 발광층에 적용할 수 있는 고해상도 패터닝 기술도 새롭게 개발했다”며 “발광 소재와 패터닝 기술을 결합해 RGB 3색의 픽셀을 모두 함유한 풀컬러 스트레처블 QLED 디스플레이 소자를 완성할 수 있었다”고 설명했다.

기존 유기전자 복합소재 대신 ‘퀀텀닷’ 소자 개발

연구진이 제조한 소자의 최고 휘도(밝기)는 1만5,170니트(nits), 구동 전압은 6.2V로 지금까지 개발된 신축성 퀀텀닷 발광소자 중 가장 우수한 성능을 보였다. 기존 성능이 가장 우수하다고 보고된 사례는 지난 2022년 미국 스탠퍼드대 연구진이 개발한 소자다. 그러나 이는 휘도 7,450니트, 구동 전압 15V로서 그 보다 성능을 대폭 혁신한 것이다.

연구진은 또 “퀀텀닷 발광소자의 고해상도․고색재현력이라는 장점을 살리면서 신축 시에도 성능이 떨어지지 않는 소자를 구현했다는 것이 이번 연구의 핵심”이라며 “휘도는 높이고, 구동 전압은 낮추는 등 성능 최적화를 위한 후속 연구를 진행할 계획”이라고 말했다.

특히 “스트레처블 소자를 활용한 형태 가변 디스플레이는 차세대 디스플레이 발전의 핵심 트렌드”라며 “자동차 내부 곡면 디스플레이 등 플렉서블이나 폴더블 폼팩터로는 구현이 어려운 곳에 우리 연구진이 개발한 기술이 적용돼 자유 형상 디스플레이 시대를 앞당길 수 있을 것”이라고 기대했다.

이번 연구는 나노입자 연구단 김대형 부연구단장(서울대 화학생물공학부 교수)과 현택환 단장(서울대 화학생물공학부 석좌교수) 연구팀, 최문기 UNIST 교수, 양지웅 DGIST 교수팀과 공동으로 이뤄낸 결과다.