‘이동․궤적’, ‘교통 운영․시설’, 사회경제 데이터, 도시․공간정보 등

“빅데이터로 교통 행정 효율화, 정교한 교통 정책 개발” 기대

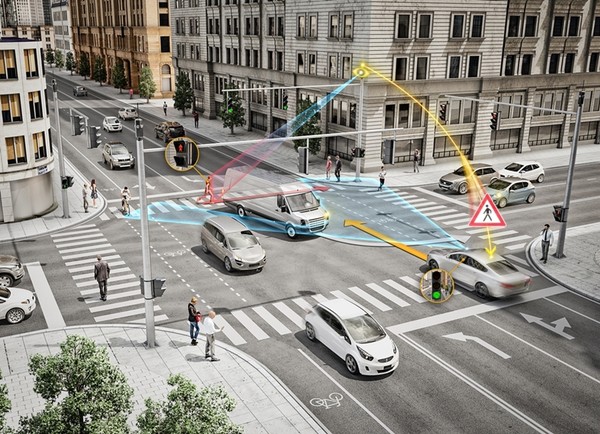

[애플경제 이윤순 기자] 교통 문제는 현대사회의 가장 큰 문제 중 하나로 꼽힌다. 이에 빅데이터를 효과적으로 활용, 이를 기반으로 다양하고 효율적인 교통 정책과 서비스를 개발할 수 있다. 이를 위해 최근엔 보행자와 차량의 이동 데이터를 비롯해, 대중교통 데이터, 공간 정보 데이터 등을 수집, 분석함으로써 도시를 비롯한 교통문제를 해결하려는 노력이 이어지고 있다.

특히 데이터의 산업화를 연구해온 데이터산업진흥원은 “빅데이터가 활용된다면 교통 행정의 효율화는 물론, 정교한 교통 정책을 개발하는데 큰 도움이 될 것”이라고 전망했다. 이에 따르면 교통 문제 해결을 위한 빅데이터는 대체로 ▲‘이동 및 궤적’ 중심의 교통 및 이동 데이터 ▲‘운영과 시설’ 중심의 교통 및 이동 데이터, ▲사회경제 데이터, ▲도시 및 공간 정보 등 4가지로 분류된다.

쉽게 말해 ‘교통 및 이동 데이터’는 차량, 사람, 대중교통 이용자의 이동을 비롯해 동적 이동 데이터를 수집하고 기록한 것이다. 또 ‘사회 경제 데이터’는 한 사회의 발전 정도를 나타내는 지표가 되기도 한다. 즉, 삶의 질이나, 경제, 사회, 환경 등을 포괄하는 지표라고 할 수도 있다. ‘도시 및 공간 정보’는 지도 위에 표시되는 분포와 지리적 위치를 파악할 수 있는 인공 물체에 대한 위치 정보로 이해할 수 있다.

보행자와 차량의 이동과 궤적 데이터 중요

이를 좀더 구체적으로 보면 가장 먼저 ▲‘이동 및 궤적’ 중심의 ‘교통 및 이동 데이터’의 경우는 △이동 및 궤적, △운영과 시설로 구분할 수 있다.

‘이동 및 궤적’에는 첫째 ‘보행자의 이동 및 궤적 데이터’가 있다. 이는 다시 GPS 추적 데이터 등과, 웹 포털 지도 기반의 최적화된 경로 정보로 나뉜다.

둘째로 ‘차량 궤적 데이터(내비게이션 데이터)’가 있다. 이는 ‘운행기록계(DTG)’, ‘데이터’로 구분된다. 여기서 DTG는 대형 트럭이나 버스 등에서 운행 속도와 운행 거리를 측정하고, 휴식 시간을 기록하는 장치다.

‘차량 궤적 데이터(내비게이션 데이터)’엔 또 ‘전용 근거리 통신’(DSRC)과 ‘통행료 징수 시스템(TCS) 데이터’, 그리고 CCTV, 드론 비디오 분석 자료 등이 포함된다.

셋째는 ‘대중교통 데이터’다. 이는 스마트 카드 데이터, 버스정보시스템(BIS), 버스관리시스템(BMS)을 통한 모드별 운행 경로, 차내 장비(On-Board Equipment) 등이 있다. 넷째로 기타 교통 수단의 궤적 데이터를 들 수 있다. 이는 개인 이동수단(PM) 데이터, 수요반응형 교통체계(DRT) 데이터, 자전거 공유 데이터 등이 있다.

실제로 한국도로공사는 도로변의 DSRC 및 RSE 센서를 통해 차량의 개별 이동 궤적과 속도 정보를 수집하고 있다. 한국교통안전공단도 버스, 택시, 트럭 등 사업용 차량에 DTG 단말기를 설치, 차량의 위치와 속도, 방향 및 위험 운전 행위 정보를 초 단위로 수집, 관리한다. 특히 대중교통 데이터는 이용자의 대중교통 카드 데이터를 통해 수집된 승객의 승하차 정류장, 차량 탑승 정보를 포함한다. 이는 차량 내 혼잡도, 각 정류장의 승하차 정보, 환승 정보 등 다양한 정보를 생성하는 데 활용될 수 있다.

공공인프라, 사회경제적 요소, 도시․공간정보도 파악

다음으로 ▲‘운영과 시설’ 중심의 교통 및 이동 데이터의 경우 ‘교통정보’, ‘대중교통’, ‘공공인프라’로 구분해 데이터가 수집될 수 있다.

우선 교통량이나 속도, 밀도 등 ‘교통 정보’가 있다. 또 버스 네트워크(정류장, 노선 포함), 버스관리시스템, 철도망(역, 철도 노선 포함), 운송 수단 데이터 등 대중교통 정보도 수집된다. 이 밖에 운송 시설의 소재지, 주차 공간 위치, 교통 표지 등 공공인프라에 관한 데이터도 수집된다.

나아가서 좀더 세부적으로는 도로 네트워크 데이터(링크, 노드), 행정 구역과 지역, 대중교통 네트워크 데이터(노선, 역), 교통 시설 데이터(위치 지점) 등으로 구성되기도 한다.

이른바 ▲사회경제 데이터는 인구, 소득, 차량 등록 대수 등 사회경제지표, 지역별 연평균 일일 교통량 환산계수(AADT), 차량, 승객, 가구 유형 등 전국 가구 이동 실태 등이 해당된다. 전문가들은 사회경제 데이터에 대해 “인구, 노동, 주택, 교통, 환경, 복지, 문화, 안전 등 다양한 항목에 대한 정보를 제공하는 데이터”로 정의하며, “사회적 문제를 조기에 발견하고 이에 대한 정책 계획을 수립할 수 있도록 하는 것”이라고 역할을 규정하기도 한다.

마지막으로 ▲도시 및 공간 정보는 ‘행정 경계’가 핵심이다. 이는 토지 사용 데이터나, 환경 데이터, 수로 데이터, 고도 데이터, 다중 시간 데이터, TAZ, Link, Node 등 교통 네트워크 지리정보시스템(GIS) 데이터, 건물 위치 데이터, 그리고 심지역정보(PoI) 등을 망라한다. ‘도시 및 공간 정보’ 또 디지털 지도와 위성 영상, GPS 데이터 등의 형태로 제공되기도 한다. 특히 도시 내 행정 경계를 비롯, 교량, 도로망, 교통 인프라, 보행로, 공영주차장, 건축물 군집도 등 다양한 공간 정보도 포함된다.