군중 밀집 감지․해소 연구 활발, ‘무선통신․CSI, 심층신경망 기술’ 등

현존 기술마다 문제점 있어…“더욱 정확한 위치 인식 프로토콜 발달 필요”

[애플경제 전윤미 기자] ‘이태원 참사’처럼 군중이 좁은 장소에 밀집함으로써 일어나는 대규모 인명피해를 막기 위해 ICT 기술을 활용한 군중관리 기법들이 연구되고 있다. 전 국민들에게 트라우마로 남은 ‘이태원 참사’와 같은 불행이 다시는 일어나선 안된다는 문제의식이 그 바탕에 깔려있는 것이다.

이를 연구하는 전문가들 중엔 “군중이 운집하는 장소에서 ICT 기반의 기술을 통해 군중 밀집도를 신속하게 탐지하고, 군중 밀집도가 높아지는 경우에 질서 유지와 함께 밀집도를 분산시키는 것이 반드시 필요하다”는 주장이 많다. 왕기철 한국전자통신연구원 책임연구원 등은 “2000년 이후에 발생한 군중 밀집으로 인한 사고들을 보면, 대부분의 사고가 군중 밀집도 관리가 소홀함으로써 발생한 것들”이라며 “이에 대응하기 위해 최근에 ICT 기술을 활용, 군중 관리를 수행하기 위한 다양한 연구들이 진행되고 있다.”고 전했다.

무선 단말 숫자와 CCTV영상 통합 분석 기법

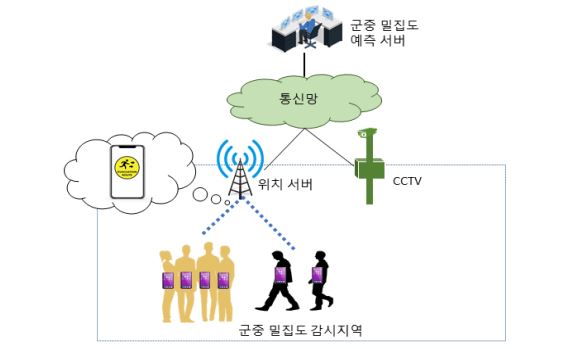

이들이 소개하는 연구 사례 중엔 상용 통신망에 접속된 무선 단말의 수와 CCTV 영상을 함께 분석하는 기법도 있다. 국내의 한 기업이 특허기술로 제안한 이 기법은 분석한 결과를 바탕으로 군중 밀집도 감시 지역의 밀집 인원수를 추정하고, 밀집도를 완화하는 것이다. 그 과정에서 밀집도 예측 서버는 상용 통신망의 ‘위치 서버’가 접속된 단말과의 실시간 통신을 통해 인원 수와 실시간 밀집도를 측정한다. 이와 함께 CCTV 영상을 추가로 분석, 감시 지역에서 군중 밀집도의 정확성을 높이는 방식이다.

그 결과 군중 밀집도가 임계치 이상인 경우, 사용자들의 단말에 메시지를 전송해 그 장소에서 빠져나오도록 한다. 실제로 이동통신 회사들도 사용자들의 이동통신 기지국 접속기록을 통해 기지국 내 밀집도를 추정하는 ‘고객 위치 정보 시스템’(CPS)을 제공하고 있다.

그러나 이는 문제점도 있다. 즉 “밀집도를 완화하기 위해선 특정 기지국 영역 내에서 밀집도를 측정할 수 있어야 하고, 그에 따라 그 장소에 있는 사용자들에게만 ‘이동하라’는 메시지를 전송할 수 있어야 한다”는 것이다. 그러나 “이를 위해서는 LPP(LTE Positioning Protocol)나 NRPPa(New Radio Positioning Protocol A) 등과 같은 사용자 위치 인식 프로토콜을 먼저 사용자 단말마다 이동통신망 장비마다 적용해야 하는 문제점이 있다.”는 지적이다.

특정 장소 입장자들 ID 파악, 알람 메시지 전송

또 다른 방식은 특정 장소에 입장하는 사람들에게 무선 통신 장치를 소지하게 하는 것이다. 그래서 각자의 무선 통신 장치의 ID들을 파악하고 알람 메시지를 전송하는 방법이다. 이는 우선 CCTV 영상을 통해 사람들 간의 거리를 감지하고, 임계치 이하일 경우 이를 서버에 알린다. 서버는 다시 근접한 마커에 이를 알리고, 마커는 주변의 무선 통신 장치들의 ID와 그들과의 거리를 파악, 서버에 전송한다. 그래서 서버는 다시 마커 주변의 무선 장치 소유자들에게 안전거리를 유지하도록 휴대폰 경고 메시지를 전송하는 방식이다.

다만, 이 방법은 사용자들이 특정 장소에 입장하기 전에 자신의 휴대폰 전화번호를 알려주고 무선 통신 장치를 배부받아 몸에 지녀야 한다는 문제점이 있다.

실시간 밀집도 지도․그래픽, 무인기, 센서네트워크 등

밀집도를 실시간 지도로 표시하는 방법도 연구되고 있다. CCTV 영상에서 인물을 추출하고, 건물 실내 지도에 반영해 밀집도 지도를 만드는 것이다. 이 경우 밀집도에 따라 하얀색, 파란색, 녹색, 노란색, 빨간색 순서로 그 정도가 심해짐을 보여준다. 또한, 시․공간에 따른 밀집도에 대해서도 그래프를 통해 보여주는 방법도 있다.

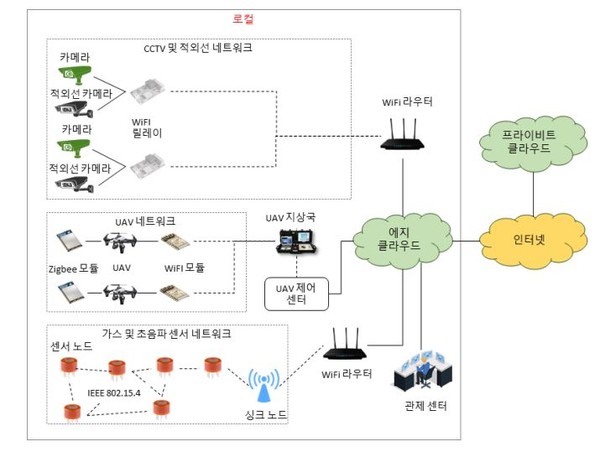

또한 군중 밀집도를 측정하기 위해 CCTV나 적외선 영상, 무인기 편대, 센서 네트워크를 같이 이용하는 방식도 제안된 바 있다. 다만 이런 방법을 제안한 논문에선 기존 CCTV 영상만을 이용하는 방식에 비해 밀집도 탐지와 해소를 위한 성능이 얼마나 우수한지는 입증되지 않고 있다.

실내에선 CSI와 심층 신경망 통한 인원 계수

극장이나 대형 공연장 등 실내의 경우는 와이파이 신호 송신기와 수신기를 하나씩 배치하고 수신기에서 수신된 신호의 CSI(Channel State Information)를 수집하는 방식이 거론되고 있다. 수집한 신호들을 심층 신경망(Deep Neural Network, 또는 Artificial Neural Network)으로 학습, 0~9명까지의 실내 인원을 계수할 수 있는 시스템이다.

실제로 실험을 통해 이는 밀집 신경망을 통해 최대 9명까지를 88%의 정확도로 구분할 수 있었다. 그러나 이 방법 역시 실내에서만 가능하고, 사람 사이의 간격이 최소 1미터 이상일 경우에만 동작한다는 한계가 있다.

한편 이런 ICT 기반의 다양한 군중관리 기법은 일단 군중 밀집의 위험을 측정하기 위한 지표로서 ‘군중 밀집도’와 ‘흐름 공계수’를 바탕으로 하고 있다. 여기서 ‘흐름 공계수’는 1미터 폭의 출입구를 통과하는 사람 수를 의미한다. 전문가들에 의하면 실내 압사 사고를 예방하기 위한 군중 밀집도는 4 이하가 되어야 한다. 또 흐름 공계수는 1 이하가 되는 것이 적합한 것이란 의견이다.

“더 정확한 군중밀집 관리 프로토콜 등장해야”

이같은 군중 밀집도 감시 기술들이 실제로 현장에 적용되기 위해선 정확도가 중요하다. 앞서 왕기철 한국전자통신연구원 책임연구원 등은 “먼저 CCTV 영상만으론 사각지대나 사람들이 서로 겹쳐보이는 현상 등으로 인해 밀집도 측정의 정확성이 떨어지게 된다”면서 “CPS 등을 통해 정확성을 다소 높일 수는 있으나, 더욱 정교한 군중 밀집도 관리를 위해서는 사용자의 위치를 한층 정확하게 인식하는 프로토콜이 필요하다”고 짚었다.