자율주행용 슈퍼컴퓨터 ‘도조’에 탑재되는 HBM 독점 공급

‘도조’의 핵심 AI반도체 ‘D1’, 연산능력 등 엔비디아 A100 4배 성능

양사, 세계 HBM 시장 90% 독점, ‘경쟁자 시장진입도 어려워’

[애플경제 이윤순 기자] 최근 테슬라가 자율주행용 슈퍼컴퓨터 ‘도조’를 개발, 공개하면서 새삼 전기차와 자율주행시장에서 독보적인 경쟁력을 과시하고 있다. 그런 가운데 특히 세계 HBM(광대역 메모리) 시장을 석권하고 있는 SK하이닉스, 삼성전자 등 국내 업계가 큰 반사이익을 볼 것이란 전망이 나와 주목된다.

이는 ‘도조’ 클러스터의 핵심으로 초당 100경 번의 연산이 가능하고, 엔비디아 A100 sodlfGPU 성능의 4배에 달한다는 AI반도체 ‘D1’에 HBM 등 차세대 메모리 기술력이 도입된다는 점에서 나온 기대다.

특히 “세계 HBM 시장을 선점하고 있는 삼성전자·SK하이닉스에게 긍정적 영향이 예상된다”는게 국내 업계 전문가들의 전망이다.

HBM, 획기적 데이터 전송채널로 연산능력 증대

HBM은 D램에 대한 수직 실리콘관통전극(TSV) 기술로 집적회로(다이)를 적층시키는 방식이다. 그 결과 기존 D램보다 매우 많은 데이터 전송 통로(I/O)를 확보해 한 번에 많은 양의 데이터 전송을 가능케 하는 첨단 반도체 기법이다.

일론 머스크와 테슬라는 이같은 HBM 등을 탑재한 슈퍼컴퓨터 ‘도조’의 잠재력으로 미래 자율주행과 전기차 시장을 장악하려는 계획이다. 특히 HBM의 경우 엔비디아의 GPU에 이어, 테슬라 ‘도조’처럼 커스터마이징된 칩이 발달하면서, 그 수요가 크게 늘어날 것으로 보인다.

HBM 기반의 D1칩은 ‘도조’의 핵심이다. 이는 테슬라가 자체 기술로 개발한 것으로, 엔비디아 GPU(A100)와 동급인 7나노로 생산된 것으로 알려졌다. 데이터 처리 기간을 1개월 단축시키고, 성능은 4배, 생산·운영 비용은 6분의 1로 감축시켰다.

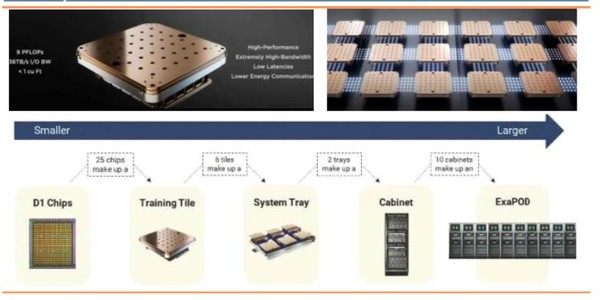

전문가들의 설명에 의하면 D1은 25개 칩이 모여 트레이닝 타일을 만들고, 6개의 타일이 시스템 트레이를 구성한 구조다. 다시 2개의 트레이가 도조 캐비넷(300개 칩)을 이루고, 10개 캐비넷(총 3,000개칩)으로 이루어진 엑사포드(ExaPod)를 만든 것이다.

HBM 기반 ‘D1’, 초당 초당 36TB로 50만개 노드 처리

이를 통해 무려 50만 개의 노드를 동시에 처리하며, 초당 36TB의 속도로 데이터를 처리할 수 있다. 또한 고성능을 유지하기 위해 전기를 개별 프로세서에 직접 공급하는 독특한 구조로 되어있다.

그 결과 초당 100경 번 연산이 가능한 1.1엑사플롭스(Exa Flops)급 성능을 갖춘 것으로 전해졌다. 그야말로 테슬라 자율주행 AI의 두뇌 역할을 하는 것이다. 여기서 1엑사플롭은 100경 회의 부동소수점 연산을 1초 안에 처리할 수 있는 성능이다.

정보통신기획평가원에 따르면 이는 “국내 AI 혁신 허브 데이터센터의 3만 배 수준이고, 엔비디아 A100 sodlfGPU 성능의 4배”라는 경악할 만한 수준이다.

최근 모건스탠리 보고서에 따르면 이같은 성능의 ‘도조’는 기존 엔비디아 GPU 기반의 자율주행 AI보다 최대 30배 이상 빠른 속도를 낼 수 있다. 또 AI 훈련 기간을 4분의 1 수준으로 단축시킬 수 있다.

‘도조’ 인터페이스프로세서에 HBM 탑재

앞서 지난해 8월 반도체 학술 행사 ‘핫칩스 34(Hot Chips 34)’에서 공개한 ‘도조’ 클러스터 구조는 ‘도조’ 인터페이스프로세서(DIP) 옆에 HBM이 붙는다. 그리고 그 내부에 D1 칩으로 구성된 ‘훈련 타일’이 연결된 형태다.

이에 “HBM 제품 특성상 기술 진입장벽이 있어 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 과점 구조가 쉽게 흔들리지 않는다는 점을 감안하면 긍정적 요인이 작용할 것”이라는 정보통신기획평가원의 예상이다.

실제로 시장분석기관 트렌드포스에 따르면 2022년 기준으로 SK하이닉스의 세계 HBM 시장 점유율은 50%에 육박한다. 삼성전자도 40%를 확보하며 이들 양대 기업이 세계 시장을 독식하다시피 하고 있다.

그런 가운데 생성형 AI 시장 등에 힘입어 이미 고성능 메모리 제품에 대한 수요가 크게 늘어나고 있다. 특히 CPU, GPU와 함께 서버 성능을 획기적으로 끌어올릴 수 있는 HBM에 대한 선호도가 날로 증가하고 있다.

SK하이닉스, ‘세계 최고 D램, HBM3 양산’

한편 SK하이닉스는 이미 세계 최고 성능의 D램인 HBM3를 세계 최초로 양산한 바 있다. 최근에는 차세대 초고성능 D램 HBM3E를 개발하는데 성공했으며, 2024년 상반기엔 양산에 돌입한다는 목표다.

삼성전자 역시 고성능 서버와 프리미엄 모바일 시장을 겨냥, HBM 등 첨단 제품의 비중을 확대할 것으로 알려졌다.

이같은 상황에서 테슬라 ‘도조’ 클러스터의 상용화는 이들 HBM ‘빅2’ 기업에 날개를 달아줄 것이란게 전문가들의 지배적인 전망이다.