과기정통부, 2030년대 실증로 건설 여부 결정, 2050년대 본격 상용화

"관리·유지 비용 높아···삼중수소·저준위 방사성 폐기물로 친환경적이지 않아"

에너지 산출보다 투입이 커···기술 장벽 곳곳에

[애플경제 안정현 기자] 정부가 탄소중립과 에너지 안보를 수호하기 위한 전략으로서 '핵융합에너지'를 선택했다. 안정적인 전력 공급이 가능함은 물론, 실제로 세계 각국에서 핵융합에너지 실현을 위한 경쟁이 치열해지고 있다는 근거다. 그러나 이러한 '차세대 에너지원'이 인류 최대 난제인 기후위기를 해결할 수 없으며 실현 예측시점도 너무 멀었다는 비판이 나온다. 또 비용·효율성 측면에서도 현실성이 희박하다는 주장도 나오며 핵융합을 둘러싼 실효성 논란이 심화될 전망이다.

2050년대 핵융합 실현 위해···2030년대 실증로 건설 여부 확정

과학기술정보통신부(이하 '과기정통부')는 지난 23일 이종호 장관 주재로 '제 18차 국가핵융합위원회(이하 '위원회')를 열어 '핵융합 실현을 위한 전력생산 실증로 기본개념' 안건을 의결했다. '2050년대 핵융합 실현'이라는 장기적 목표 하에서 현재 기술수준을 고려해 곧바로 상업화로 이어질 수 있는 핵융합 실증로의 구체적 운영 목표 및 설계 기준을 제시한 것이라 그 의의가 크다는 평가다.

이같은 기본개념은 ▲최대 전기출력 500MW 이상 ▲삼중수소 유효자급률 1이상 ▲고유 안전성 검증 ▲경제성 평가 데이터 확보 등을 핵융합 전력생산 실증로의 최상위 목표로 설정했다. 이를 위해 정부는 핵융합에너지 분야 개발에 올해 1763억원을 투자한다.

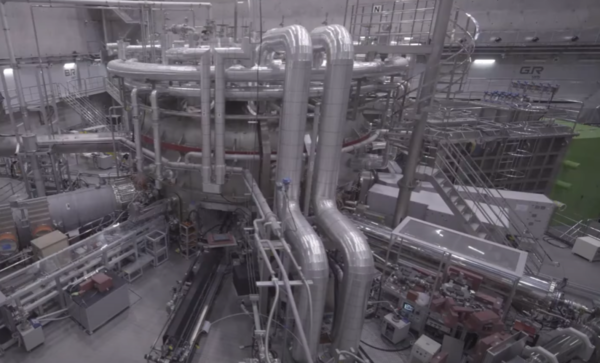

이종호 과기정통부 장관은 "인공태양 기술인 핵융합에너지는 가보지 않은 길을 개척해나가야 하는 도전적인 분야"라며 "케이스타(KSTAR) 1억도 초고온 플라즈마 30초 연속운전 달성 등 국내의 우수한 기술력을 바탕으로 국제핵융합실험로(ITER) 이후의 실증단계에서도 개발을 주도해나가겠다"고 강조했다.

한국핵융합에너지연구원이 개발한 '초전도핵융합연구장치' 케이스타(KSTAR)는 2050년경 인공태양 실현을 위한 핵심 발판으로 간주되고 있다. ‘인공태양’이라고 불리는 것처럼 태양과 같은 원리로 에너지를 발생시킨다는 점에서 저탄소 청정 에너지로 주목받고 있지만 플라즈마 상태를 고온으로 장시간 유지하는 것이 관건이다. 케이스타는 작년에 1억도의 초고온 플라즈마에서 30초를 유지하는데 성공하며 24시간 운영을 위한 물꼬를 텄다는 평가를 받는다. 나아가 2026년까지 '1억도 300초 가동'을 실현시키겠다는 목표다.

정부는 케이스타의 이같은 성과를 활용해 기존 원전의 에너지 출력과 맞먹는 핵융합 실증로를 구축하겠다는 목표다. 올해 핵융합 실증로의 기준과 목표가 구체화된 만큼 2030년대에는 실증로 건설 추진 여부를 결정, 2050년대에는 핵융합 에너지를 우리 실생활 에너지처럼 사용하는 시대를 개척하겠다는 얘기다.

장밋빛 낙관에 반대 목소리도 커···"비싸고, 환경침해"

이같은 장밋빛 청사진에도 핵융합에너지의 경제성과 환경에 미치는 영향 등을 두고 의견이 엇갈리고 있다. 아직 연구단계, '걸음마' 수준에 머물러 있어 이같은 강도높은 비판은 혁신에 찬 물을 끼얹는 가혹한 비판이라는 목소리도 있으나, 핵융합 에너지를 향한 반발은 사그러들지 않고 있다.

우선 경제성이 문제로 지적된다. 차세대 에너지원이라 하기에는 건설·유지·관리에 너무 큰 재원이 소모될 것이란 우려가 나온다. 실제로 에너지경제연구원이 에너지원별 발전비용과 핵융합의 비용을 비교한 결과 화석연료·원자력·육상 풍력 발전비용에 비해서는 높은 수준인 것으로 나타났다. 전 원자력안전위원회 위원장 강정민 박사는 지난 2021년 그린뉴딜연구회 연속세미나를 통해 "2018년 핵융합 지지입장의 한 연구논문은 전기출력 1.6GW 전력생산 핵융합로의 건설비용으로 약 9조원, 균등화 발전비용은 kWh 당 약 180원으로 추정했다"면서 "이 수치는 석탄·가스·원자력·재생에너지 등 기존의 어떠한 발전원들보다 비싸다"고 짚었다. 가격 경쟁력이 없을 가능성이 높다는 분석이다.

이어 강 박사는 "핵융합로 주요 부품들 교체로 인해 1~2년 후 최소 반년 이상의 유지보수 기간이 필요하다"면서 '이 기간 동안엔 보수를 위해 상당량의 전력이 외부로부터 거꾸로 공급돼야 한다"고 지적했다. 다만 핵융합 상용화는 전세계적으로 2050년대 들어서야 가능한 것으로 추측되는 만큼 그때의 경제성을 현재의 시점으로 파악하기가 어렵다. 매년 핵융합 기술이 발전을 거듭하고 있기 때문이다.

다음으로 핵융합 발전이 마냥 친환경적이라고 할 수 없다는 주장도 제기된다. 핵융합 발전이 인체에 유해한 삼중수소를 원료로 활용하는 것은 물론, 핵융합 반응에서 방사화되는 구조재료 등 저준위 방사성 폐기물이 발생할 것이라는 이유다. 강 박사는 "유럽연합의 핵융합발전 개념연구는 전기출력 1.5GW 발전소의 25년 수명 동안 7만 톤 이상의 저준위 방사성 폐기물이 생성될 것으로 추산했다"면서 "이같은 폐기물을 100년 가량 저장해야 한다"고 비판했다. 이와 함께 초전도 자석의 구성물질 중 하나인 니오븀이 중성자 피폭을 통해 2만 3000년의 반감기를 가진 방사성물질로 전환됨을 지적했다.