국내 연구진, 양자내성암호 공략 양자알고리즘 개발 등 R&D 성과

“세계 최초 ‘분할-정복’활용, 소규모 양자컴퓨터로 양자내성암호 공략”

양자알고리즘을 양자기계어 변환기술 개발, 회전게이트 숫자 축소

양자 연산 위한 ‘맞춤형 컴파일 방법’ 개발, 동작시간 대폭 단축

2019년부터 전용 R&D예산 대폭 증대, “국제 논문출판은 더 분발해야”

[애플경제 이보영 기자]국내 양자 분야 전용 R&D사업에 대한 투자가 점차 활발해지고 있다. 양자컴퓨팅(46%), 양자통신(31%), 양자센싱(23%)의 비중으로 투자가 이뤄지고 있으며, 과기부가 주관하는 R&D사업이 전체의 94.2%를 차지할 정도로 압도적이다. 양자 R&D 전용사업의 2022년 예산 역시 699억원으로 직전 3년(2019~2021) 동안 투자한 668억원보다 많다. 특히 국내에선 전자통신연구원, 과학기술기획평가원, 한국개발원 등을 중심으로 양자컴퓨팅의 기초 및 응용기술이 속속 발견 내지 개발되고 있다.

양자컴퓨팅은 물리큐비트 플랫폼별로 장단점이 존재하는 가운데 현재는 초전도체 및 이온트랩 기반 양자컴퓨팅 시스템이 주로 구축되어 있으며, 이론 및 알고리즘 연구도 활발하다. 그 증 전자통신연구원은 지난 2018년 이미 양자컴퓨팅 컴파일러 요소기술을 개발, 관심을 끈 바 있다. 양자 알고리즘을 양자 기계어로 변환하는 원천기술을 개발했고, 회전게이트 숫자를 대폭 줄이는 한편, 이를 위한 맞춤형 컴파일 방법을 찾아내는 한편, 동작시간도 대폭 단축시켰다.

이는 국내 연구진이 컴퓨팅 프로그램을 컴파일 하는 과정을 빠르게 만드는 SW원천기술개발에 성공했다는 점에서 의미가 컸다. 특히 연구진은 이 기술을 양자컴퓨팅에 적용, 향후 관련 기술 개발에 탄력이 붙을 전망이다.

기계어 변환은 모든 컴퓨팅 과정에서 알고리즘을 개발해 프로그래밍하면 컴퓨터가 이해하는 언어로 바꾸는 작업이다. 전자통신연구원은 양자컴퓨팅 플랫폼 개발과 관련, 양자 알고리즘을 컴퓨터가 이해하도록 양자 기계어로 변환하는 과정에서 기존 기술보다 효율적인 양자 컴파일 요소기술 개발에 성공, 당시 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’에 게재되기도 했다.

연구진은 또 논문을 통해 대부분의 양자 알고리즘에서 사용되는 ‘조건부 회전 게이트(Controlled-Rn)라는 기본적인 양자 연산에 대한 세 가지 효율적인 컴파일 방법을 개발, 양자컴퓨팅에 활용될 수 있다고 밝혔다. 즉 기존 컴파일 기술보다 먼저, 회전게이트 숫자를 35개에서 21개로 대폭 줄였다. 또한 물리적 구조에 적합한 맞춤형으로 컴파일 되는 방법을 제안했다. 아울러 양자컴퓨터의 동작시간을 기존 17단계에서 5회로 줄이는 방법을 고안해 냈다.

실제 간단한 연산을 양자컴퓨팅을 통해 ‘2+3’을 명령하자 화면상에는 양자적으로 계산한 결과가 나왔다. 양자프로그래밍은 덧셈기 회로를 통해 해본 결과 1,364회를 작업해야 했다. 하지만, 연구진이 개발한 컴파일 엔진을 쓰게 되면 145개 라인으로 바뀐다. 결국, 양자 연산을 할 때 한층 쉽고 더 빠르게 할 수 있게 된 셈이다.

그동안 전 세계 양자컴퓨팅 관련 연구자들에게 있어 컴파일 과정, 즉 기계어로 변환될 때 양자컴퓨팅 자원을 너무 많이 쓴다는 지적이 있어왔다. 이에 대한 해결이 절실했는데 당시 연구진이 이런 문제점을 푸는 키를 논문으로 밝힌 셈이다. 당시 전문가들은 “국내 연구진에 의해 양자컴퓨팅 컴파일과 관련된 비밀이 밝혀짐으로써 향후 양자컴퓨터의 성능 동작시간이 빨라질 전망”이라고 반겼다. 즉 똑같은 연산 수행 등을 하면서도 속도가 빠르다는 것이다. 한편 연구진은 당시 오류 보정에 들어가는 부하량도 상당량 줄어들 것으로 내다봤다. 더 적은 큐비트(Qubit)와 게이트를 쓰기 때문이다.

당시 최병수 양자창의연구실장은“본 연구개발을 통해, 양자 알고리즘을 양자컴퓨터에서 실행할 때 필요한 세부 기술을 선점하고, 추가적으로 양자컴퓨팅 소프트웨어 기술의 유효성을 검증, 양자컴퓨팅을 구체화해 나갈 예정”이라고 밝히기도 했다.

지난 5월에도 전자통신연구원은 양자내성암호를 공략하는 양자 알고리즘을 개발해 큰 관심을 끌었다. 연구원은 “KIST·서울대·한양대·KIAS·영국 임페리얼 대학 등 국내·외 연구진과 함께 양자내성암호의 주요 기반문제 중 하나인 선형잡음문제를 효과적으로 공략할 수 있는 세계 최고 수준의 양자 알고리즘을 개발했다”고 밝혔다.

이는 “세계 최고 수준의 성능으로 ‘분할-정복’ 전략에 의해 소형 양자컴퓨팅으로 내성암호를 공략하는 기술”이라는 설명이다. 이는 양자컴퓨터뿐 아니라, 수학, 암호학 등 관련 산업 분야의 전환점이 될 것이란 전망도 나왔다. 실제로 이같은 연구 성과는 양자정보과학기술 전문 학술지인 ‘퀀텀 사이언스&테크놀로지’에 게재되었다.

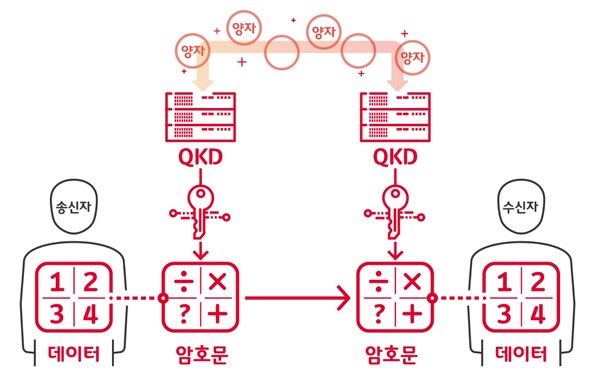

본래 양자컴퓨팅 연구 초기, 양자 소인수 분해 알고리즘의 등장으로 공개키 암호시스템(RSA)과 같은 기존 암호체계는 양자컴퓨터가 실용화 될 경우 보안성 유지가 어려울 것으로 인식되고 있다. 이에, 양자컴퓨터를 이용한 해킹에서도 안전할 것으로 기대되는 새로운 암호체계, 소위 ‘양자내성암호(PQC)’ 암호체계가 등장했다. 양자내성암호는 양자컴퓨터조차도 해결하기 어려운 수학적 난제를 활용한 차세대 암호체계다.

이를 풀기 위해선 문제의 규모 대비 지수함수적으로 증가하는 큐비트(Qubit) 자원이 필요하다. 그 때문에 사실상 양자컴퓨터조차도 공략 불가능한 것으로 여겨왔다. 하지만 연구진은 세계 최초로 ‘분할-정복(divide-and-conquer) 전략’을 활용, 비교적 소규모 수준의 양자컴퓨터로도 양자내성암호를 공략할 수 있는 양자 알고리즘을 개발한 것이다. 분할-정복 전략은 전체 구조를 하부 구조들로 작게 나누고 개별 공략하는 방법이다. 적정한 수준의 양자 연산능력만으로도‘지수함수적 양자이득’이 가능함을 증명한 것이다.

특히 연구진은 이를 통해 양자 내성이 무효화되는 조건을 보다 구체적으로 특정할 수 있게 되었다. 이에 따라 양자기술을 활용하는 기업, 연구기관, 공공기관의 차세대 암호 연구시 활용영역을 명확하게 할 수 있을 것으로 기대했다.

박성수 양자기술연구단장은 “그동안 불가능하다고만 생각되던 양자내성암호 양자공략이 원리적으로 가능하다는 점에서 해당 연구결과는 그 의미가 크다. 하지만, 양자내성암호를 실제 효과적으로 공략하기 위해서는 양자컴퓨터의 연산능력을 더 확보해야 한다.”고 말했다.

한편 이번 공동 교신저자인 영국 임페리얼대 김명수 교수도 "잡음을 동반한 선형문제를 양자컴퓨터를 쓰면 고전컴퓨터에 비해 빨리 풀 수 있다는 점을 증명했다. 특히, 분할-정복 전략을 양자알고리즘에 사용한 첫 사례“라며 ”이에, 새로운 암호체계의 신뢰도계산에 직접적으로 연관되어 좋은 파급효과가 있을 것으로 기대한다.“고 밝혔다.

다만 연구원은 “이번 연구성과가 양자컴퓨터가 양자내성을 완전히 정복했다는 뜻은 아니”라고 밝히며 “양자내성암호 공략 및 수호 관점에서 지속적인 연구가 더 필요하다”고 말했다. 연구진은 향후, 양자샘플을 생성‧준비하는 단계부터 주요 알고리즘의 동작에 이르기까지 문제해결 전체 과정의 계산 자원량을 결함허용 양자컴퓨팅 관점에서 최적화하는 연구를 추가 수행할 계획이다. 이를 통해, 보다 현실적 측면에서 양자내성암호 양자공략 가능성을 검증할 계획이다.

한편 국제적으로 양자컴퓨팅 기술 개발 경쟁이 치열하면서 논문 출판 경쟁도 벌어지고 있다. 현재는 미국(17.3%), 중국(16.5%)이 압도적이다. 그 뒤를 독일(7.9%), 영국(5.7%), 일본(4.8%)이 따르고 있으며, 한국은 2.2%로 12번째다. 또 논문을 인용당하는 횟수는 영국국 31.5, 미국 28.3, 독일 25.6 등으로 가장 많고, 일본 17.6, 중국 13.3, 한국 12.4를 보이고 있다.

한국과학기술기획평가원은 “우리나라는 양자컴퓨팅 구현을 위한 플랫폼을 특정하여 선택할 단계는 아직 아니다”면서 “여러 기술에 투자가 필요한 시점이며, 대세를 이루는 기술을 따라갈 수 있는 R&D를 준비할 필요가 있다”고 강조했다. 이에 따르면 2019년을 기점으로 전용예산이 대폭 증대되어 다양한 플랫폼 연구가 활성화되고 있다. 또 플랫폼에 종속되지 않을 수 있는 ‘Full-stack’ 방식에서 접근한 기초・기반 R&D도 지원하고 있다.