기초과학연구원 연구단, 기존 그래핀 단점 보완한 ‘홀리그래파인’ 합성

탄소 동소체에 균일한 밴드갭(구멍) 생성, “차세대 반도체 시대 촉매” 기대

“반도체 재료는 물론, 광전자공학, 촉매, 센서 등에도 널리 활용 기대”

[애플경제 김향자 기자] 반도체 특성을 띠는 새로운 2차원 탄소 동소체인 ‘홀리그래파인’이 국내 연구진에 의해 개발되어 눈길을 끈다 이는 광전자공학, 촉매, 센서 등에 널리 활용될 것으로 기대되고 있다. 이를 개발한 기초과학연구원 나노구조물리 연구단 이효영 부연구단장(성균관대학교 교수) 연구팀에 따르면 이는 반도체 구현이 어려운 그래핀의 단점을 보완하는 물질을 합성함으로써 얻어낸 성과다.

이를 위해 탄소 동소체의 물성을 십분 활용한 것으로 전해졌다. 동소체란 같은 원소로 이루어져있지만 모양과 성질이 다른 물질을 말한다. 예를 들어 흑연(6각형)과 다이아몬드(8각형)는 탄소로 구성되어 있고 고체라는 특징은 같지만 형태와 성질은 다르다. 대표적인 탄소 동소체는 다이아몬드와 흑연이다.

그래핀, 풀러렌, 탄소 나노튜브 등 현대에 발견된 다양한 탄소 동소체는 나노물질 과학 발전의 촉매 역할을 하고 있다. 특히 그래핀의 전자 이동 속도는 실리콘의 140배에 이르고 강도는 강철의 200배에 달하여 꿈의 소재로 각광을 받고 있다. 하지만 그래핀은 밴드갭(Band gap)이 없어 반도체로 사용하기에 한계가 있다. 밴드갭이란 물질 속 전자들이 모여 있는 부분과 전자들이 전혀 없는 부분 사이 일종의 장벽으로, 이 공간을 자유전자들이 돌아다니면서 전기를 통하게 한다. ‘0(제로)’에 가까우면 전류가 많이 흘러 도체가 되고, 아주 크면 절연체가 된다

즉 “밴드갭이 존재해야 때로는 전기를 통하게 하고, 때로는 통하지 않게 하는 반도체로 활용할 수 있다.”는 설명이다. 이에 연구진은 그래핀의 한계를 보완하기 위해 빠른 전하 이동 속도를 가지면서도 밴드갭 조절이 가능한 새로운 유형의 2차원 탄소 동소체를 찾는 연구에 본격적으로 뛰어들었다.

그 결과 그래핀에 물리적·화학적 방법으로 구멍을 생성하면 전류의 흐름을 방해하여 밴드갭 조절이 가능하다는 연구 성과를 얻어냈다. 이렇게 ‘구멍이 있는 그래핀’을 ‘홀리그래핀(holey graphene)’으로 부른다. “그러나 홀리그래핀은 '구멍'의 크기와 분포가 균일하지 못해 원하는 특성을 구현하기가 어렵다.”는 지적이다.

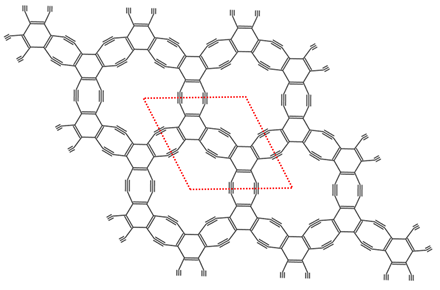

이에 연구팀은 기존 그래핀에 구멍을 내는 방식이 아니라, 원자 단위로부터 탄소 재료를 새롭게 합성하여 규칙적으로 구멍을 생성하는 방식을 적용했다. 연구팀은 이렇게 합성한 물질을 ‘홀리그래파인’라 이름 붙였다. 홀리그래파인은 벤젠 고리(6개의 탄소원자로 이루어져 있는 고리)가 삼중 결합(C≡C)으로 번갈아 연결되어 있으며, 6각형 고리와 8각형 고리의 패턴이 동일한 비율로 구성되어 있는 것이 특징이다.

연구진은 6단계 반응을 거친 ‘1,3,5-트리브로모-2,4,6-트리에틸벤젠’ 단분자를 이용해 물과 디클로로메탄으로 구성된 두 가지 용매의 계면 사이에서 초박형 2차원 반도체 홀리그래파인을 합성했다. 홀리그래파인의 밴드갭은 ‘1.1 eV’로서 실리콘 밴드갭(1.12 eV)과 유사하다. 또 전하 이동 속도는 그래핀과 유사해, 반도체 재료로 적합함을 확인했다. 홀리그래파인이 가진 뛰어난 반도체 특성으로 광전자공학, 촉매, 센서 등 다양한 분야에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

연구진은 보도자료를 통해 “이번 연구 성과는 초박형 단결정을 최초로 합성함으로써 새로운 유형의 2차원 탄소 동소체의 설계 및 합성 가능성을 제시했다”며 “탄소 동소체 연구로 실리콘을 넘어서는 차세대 반도체 시대를 여는 데 기여할 것”이라고 말했다. 이번 연구 결과는 국제학술지 매터(Matter)에 5월 19일 온라인 게재됐다.