(디지타임스), 기술력과 시장환경 등 비교 “한국 열세” 강조

외환보유액, GDP규모 무시한 채무비율 등 “아전인수” 해석

[애플경제 김홍기 기자]

대만의 유력한 IT ․ 반도체 전문매체인 <디지타임스>가 한국과 대만의 기술력과 관련 정책을 비교, 분석한 내용을 보도해 눈길을 끌고 있다. 다만 정확하고 치밀한 배경 자료나 분석없이 막연한 정황만으로 한국을 폄하하는 내용이 주를 이루고 있어 의구심을 자아내고 있다. 대만 언론매체로서 그 만큼 한국과 한국기업에 대한 강한 라이벌 의식과 컴플렉스를 갖고 있음을 보여주는 대목이기도 하다.

이 매체가 국제반도체장비재료협회(SEMI)의 자료를 인용, 보도한 바에 따르면 2022년 세계 반도체 장비 시장은 1천억 달러를 넘어설 것으로 예상되며 한국과 대만이 조달액 1, 2위를 차지했고 중국이 바짝 뒤를 따르고 있다. “중국은 3위로 2021년 2분기엔 1위로 올라서기도 했지만 중국 반도체 장비 시장의 절반 이상이 자국에 진출한 외국 제조업체(삼성, TSMC, 하이닉스, 인텔 등)에 공급된다”며 “사실, 장비의 최대 구매자는 여전히 대만과 한국 제조업체들”임을 환기시켰다.

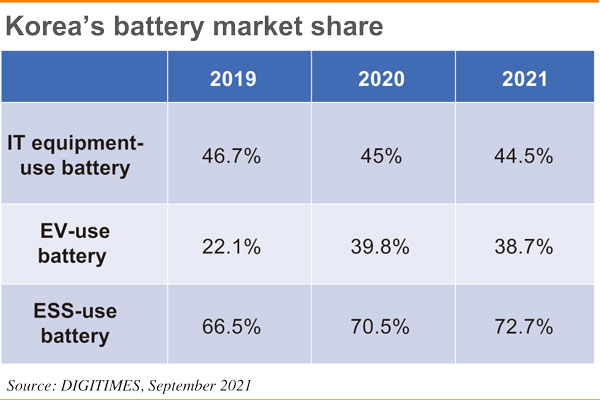

이 매체는 우선 “고용량 배터리 부문에서 한국이 두각을 나타내고 있다. 세계 10대 전기차 배터리 제조사 중 세 곳이 한국산인 반면, 대만은 이 분야에서 거의 중요한 역할을 하지 못하고 있다.”며 자국의 열세를 인정했다. 특히 “바이든이 취임한 2021년, 공급망 확보는 반도체가 최우선 과제로 꼽혔던 그의 행정부에 의해 핵심 의제에 올려졌다. 미국과 일본, 인도, 호주는 최근 미국과 중국간의 무역 전쟁을 감안, 반도체 공급망을 구축하기 위해 협력하겠다고 발표했다.”고 국제적 시장 환경을 덧붙이기도 했다.

그러나 해당 기사를 보도한 콜리 황은 재정과 통화, 노트북 시장 등의 변수를 언급하며 “한국보다는 대만이 낫다”는 식의 성급한 결론을 내리고 있다. 우선 그는 “대만의 강점은 탄탄한 재정 구조에 있다. 2021년 7월 말 현재, 대만의 외환 보유고는 5,433억 달러, 한국의 4,165억 달러에 달한다.”고 밝혔다.

그러면서 “막대한 외환보유액의 이면에서 한국의 GDP 대비 부채 비율은 2019년 28.5%에서 2020년 33.3%로 다시 상승했다. 가장 최근의 통계에 따르면, 2021년 7월 말까지, 한국의 대외 부채가 처음으로 6천억 달러를 넘어섰는데, 이것은 천문학적인 수치”라며 “게다가 단기(1년) 외채의 약 3분의 1은 언제든지 한국 재정을 마비시킬 만큼 강력한 폭탄을 설치하는 것과 같다.”고 한국이 대만보다 취약함을 강조했다.

그는 또 “(채무에) 대담한 한국에 비해 보수적으로 보이는 대만은 한국만큼 활기가 넘치는 것처럼 보이지는 않지만 대만의 재정 구조는 튼튼하고 건전하다.”면서 “한국의 재정 상태에 크게 영향을 받는 원화 환율은 한국의 기술 산업에 지속적인 걱정거리였다.”고 꼬집었다. 물론 설득력이 전혀 없는 주장은 아니지만, 양국의 인구와 GDP규모를 무시했고, 외환보유액의 절대 액수를 수평적으로 비교하며 총체적인 우열을 따지는 것은 무리라는 지적을 살 만하다. 또 OECD 국가 중에서 한국의 재정건전성이 상위권에 속한다는 사실도 간과하고 있는 셈이다.

콜리 황은 또 “미국의 인터넷 대기업들은 매출과 수익 그리고 동시에 데이터 센터를 확장하고 있다. IDC는 2021년에는 노트북 부문이 19%, 휴대폰 부문은 8% 성장할 것으로 보고 있다”면서도 “그러나 성장 모멘텀은 상반기에 있었던 것으로 보이며, 하반기엔 시장 성장이 감소할 것으로 예상된다”고 전망했다.

그러면서 “중국 판매업자들이 과도한 안전 재고를 보유하고 있기 때문에 2022년엔 노트북 시장이 마이너스 성장을 일으켜 3년 연속 성장이 끝나고, 반도체와 노트북의 수요가 넘치던 ‘슈퍼 사이클’이 끝날 것이라고 예측한다.”며 “게다가, 인플레이션 압력은 이자율을 상승시켰다. 이것은 업계와 주식 P/E에 대한 투자자들의 평가에 영향을 미치는 변수가 될 것”이라고 내다봤다. 그리곤 “‘슈퍼 사이클’이 끝나면 주로 제조업과 대규모 투자에 종사하는 대만과 한국은 압박을 받게 될 것인데, 한국이 먼저 피해를 볼 것 같다.”고 분명한 근거도 없이 한국의 열세를 단언했다.

그는 또 “대만 정부의 전반적인 전략 계획이 자동차 배터리, 신세대 패널, 복합 반도체 등의 분야에서 민간 기업들의 다양한 개발 계획을 지원해 온 것을 감안하면 대만은 한국 못지 않은 국력”이라며 “우리가 한국에서 볼 수 있는 것은 ‘싱크 오어 스위밍’(가라앉지 않기 위해 끊임없이 헤엄치는 것)이지만, 대만은 대규모 손실을 막기 위해 항상 여유와 기동성을 유지하고 있다.”고 역시 근거없는 자신감을 내비쳤다.

어떤 구체적 이유로 한국이 ‘싱크 오어 스위밍’의 처지에 빠졌는지 설명도 없다. 정확한 통계와 다양한 변수에 대한 복합적이고 과학적 분석이 없이 그야말로 빈약한 주장과 논리만으로 ‘아전인수’격의 해석을 내놓은 셈이다.

그는 기사 말미에서 “이들 주력산업(반도체)의 제조업 활동은 대만과 한국 기업이 주도하고 있지만 그렇다고 해서 지배력에 안주할 수는 없다. 우선 대만과 한국의 반도체 산업은 중국 시장에 대한 의존도가 높지만 핵심 장비와 재료 공급자는 서방 국가들”임을 상기시키며, “대만과 한국은 지정학적 압력을 받고 있으며, 그들은 바이든 행정부에 그들이 미국 편이라는 것을 보여주었다.”고 국제 시장환경에 대한 나름의 분석을 가하고 있다.

그러면서 “TSMC와 삼성은 미국에 대한 대규모 투자 계획을 발표했다.”고 환기시키며 “대만과 한국은 과거에는 한정된 자원에도 불구하고 이 전략적인 반도체 산업에 주력할 수 있었을지 모르지만 자본, 인재, 장비 및 기술 관리 측면에서 대규모 글로벌 전략을 감당할 수 없을지도 모른다.”고 덧붙였다. 이 역시 대만이 아닌, 한국에 관한 한 그런 논리가 통할지는 미지수라는 지적도 따를 만하다.