서비스화에 대한 장기적 차원 검토 필요 시점

[애플경제 이광재 ] 빅테크 플랫폼에 맞선 은행의 비대면 금융 전략이 새로운 국면으로 진입하고 있다.

은행들이 자체 플랫폼을 개발하려던 전략을 수정해 ‘서비스형 뱅킹(BaaS)’을 통한 새로운 접근을 모색하고 있기 때문.

해외에서는 은행과 핀테크 기업의 제휴를 통해 고객 앞 새로운 고객 경험과 서비스를 제공중이다. 국내에서도 BaaS의 성장이 예상되고 있다. 이에 따라 국내 기존 금융기관들이 디지털 전환과 더불어 BaaS에 대해 장기적인 관점에서 검토가 필요하다는 지적이다.

최근 기존 은행들이 플랫폼으로의 변신에 사활을 걸고 있다. 전통적인 인력 운영과 사업 방식으로는 금융시장을 공략하는 플랫폼 기반 빅테크와 경쟁이 안 된다는 위기감이다. 인력과 조직을 플랫폼 사업에 최적화되도록 개편하고 플랫폼 사업 영역을 비금융으로까지 확대하려는 이유다. 빅테크와 차별화된 경쟁력을 갖춘 새로운 플랫폼 생태계를 조성하는 동시에 아직 비교우위에 있는 유무형 금융·고객자산을 활용해 새로운 비즈니스 모델을 창출하려는 전략이다.

플랫폼 기반의 새로운 수익원을 창출하는 일도 시급하다. 우선 시중은행들은 배달의 민족, 야놀자 등 다양한 생활플랫폼 기업들과 협업을 적극적으로 추진하고 있다. 금융에 특화된 종합생활플랫폼을 구축이 목표다. 금융 플랫폼 만으로는 빅테크 플랫폼과의 고객유치 경쟁에서 열세에 설 수 밖에 없다.

이러한 가운데 플랫폼 금융 시대에 은행권의 새로운 비즈니스 모델로 ‘서비스형 은행(BaaS)’이 주목받고 있는 상황이다.

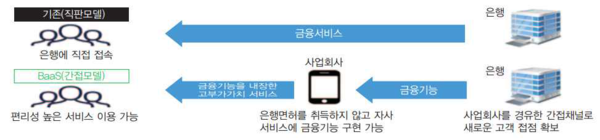

‘서비스형 뱅킹(BaaS, Banking as a Service, BaaS)’은 은행(금융 라이선스 소지자)이 서비스를 기능 단위로 모듈화해 사업회사(핀테크 등 비은행 기업)에게 온디맨드(On-Demand, 주문형) 형태로 제공하는 업태를 총칭한다.

BaaS 기법은 사용자(금융소비자)가 평소 이용하는 사업회사 앱에 은행서비스를 삽입시켜 제공되는 방식으로 은행은 새로운 고객과 수익을 창출하고 사업 회사는 라이선스와 막대한 인적·물적 투자 없이 새로운 서비스 제공이 가능한 것이 특징.

이재준 KDB미래전략연구소 미래전략개발부 연구원은 “BaaS는 은행의 자원을 외부에 제공한다는 측면에서 오픈뱅킹과 유사하지만 정부 정책에 따라 은행의 API를 개방하는 오픈뱅킹과 달리 은행이 비즈니스를 목적으로 주도적으로 은행 기능을 제공한다는 점에서 차이가 있다”고 설명했다.

이미 글로벌 은행들은 오픈뱅킹 등으로 업무영역을 잠식 해오던 빅테크의 공격에 대응하기 위해 다양한 핀테크 업체와의 협력을 통한 BaaS 모델을 구체화하고 있다.

미국의 그린닷(Green Dot)은 ‘15년 BaaS 모델 수립을 시작으로 핀테크 기업과 협력해 소비자에게 새로운 차원의 고객 경험을 제공하고 있다.

이에 차량 공유업체 우버 기사를 위한 ‘우버체크카드’를 출시해 기사가 당일에 보수를 수령하는 기능을 제공(과거 일주일 정도 걸리던 보수 지불처리 과정 개선)했다.

또 주식 온라인거래 플랫폼인 스태시(STASH)와 제휴해 비자카드를 연계한 스태시 직불카드를 발행했다.

소비자접근성이 필요했던 골드만삭스는 라이선스가 없는 애플과 제휴해 ‘애플카드’를 출시했다.

독일의 솔라리스뱅크(Solaris Bank)도 ‘은행업 라이선스를 가진 기술 기업’을 지칭하며 계좌관리, 카드, 결제 등의 금융서비스 API를 기업에 제공했다.

더불어 스페인의 다국적 금융 그룹인 비비브이에이(BBVA)는 신분확인, 자금이체, 계좌개설, 카드발급 등의 뱅킹솔루션을 Azlo 등 미국의 핀테크 업체들에 제공하고 있으며 글로벌 핀테크 업체인 미국의 갈릴레오(Galileo)는 20개 이상의 은행들과 API 파트너십을 맺고 직불, 선불, 투자 등 기능을 제공 중이다.

미국 샌프란시스코에 본사를 둔 핀테크 스타트업 시냅스(Synapse)는 BaaS를 통해 지불, 예금, 대출, 투자 등의 업무를 수행하고 있다. 골드만 삭스(Goldman Sachs)는 320억달러 규모에 달하는 대기업 현금 관리 사업에 뛰어들기 위하여 BaaS 플랫폼을 활용할 방침이다.

이러한 가운데 국내 은행들 역시 기업 재무·회계 플랫폼, 게임 플랫폼, 생활 플랫폼 등과 업무협약을 맺으며 BaaS 사업에 시동을 걸고 있다.

은행권 관계자는 “현재 디지털 금융, 플랫폼 사업과 관련해서 방어적 태도가 아니라 개방적이로 공격적인 전략을 세우고 있다”며 “비금융 플랫폼과 협업 관계를 맺고 새로운 수익을 창출하는데 BaaS 모델을 적극적으로 추진할 것”이라고 전했다.

이지현 국제금융센터 연구위원은 “전세계 클라우드 기반 서비스 가운데 51%를 BaaS가 차지하고 있다”며 “현재까지 구현의 정도는 1%에 불과해 더욱 다양한 분야에서 활용될 것”이라고 밝혔다.

실제로 우리은행의 경우 BaaS의 서비스화를 빠르게 모색 중이다. B2C(소비자 대상), B2B(기업 대상) 2가지 모델에 적용을 위한 계획도 구상했다.

고객들이 우리은행 모바일 앱을 통해 볼 수 있는 은행 고유 업무 등을 타 플랫폼에서도 사용할 수 있도록 지원할 수 있도록 한다. 스타트업 등에는 제휴처별 특화 서비스를 제공하고 소상공인에게는 사업자 대출, 구매 대금 후 결제 서비스 등 차별화된 혜택을 준다.

우리은행은 “최근 비대면 거래 증가로 인해 금융환경이 변하고 있는만큼 고객 요구에 부합하는 생활밀착형 뱅킹 서비스를 확대해나갈 예정”이라며 “혁신적인 디지털 기술을 통한 서비스를 제공할 수 있도록 노력해나가겠다”고 말했다.

또 KB국민은행은 우선 내부 픔랫폼 역량과 IT전문성을 키우는데 방점을 찍고 향후 BaaS 사업을 본격화한다는 방침이다. 이를 위해 디지털, IT, 데이터 등 기능별로 분리됐던 조직을 사업과 기술인력이 함께 일하는 12개 플랫폼으로 개편했다.

조영서 KB금융경영연구소 소장은 “BaaS 사업을 위해서는 은행들이 뱅킹솔루션 애플리케이션을 외부에 제공할 수 있게 모듈화로 분리할 수 있는 능력 등을 우선 갖춰야 한다”고 설명했다.

이재준 KDB미래전략연구소 미래전략개발부 연구원은 “소비자의 새로운 금융서비스·고객경험에 대한 요구와 함께 은행은 다양한 기업과 상생을 위한 제휴를 강화하고 핀테크 기업은 ‘은행화’하려는 흐름이 가속화될 전망”이라며 “이에 따라 국내 금융기관은 오픈뱅킹과 마이데이터 서비스 도입 등에 따른 디지털 기반의 업무 프로세스 혁신과 더불어 BaaS의 서비스화에 대해 장기적인 차원에서 검토가 필요한 시점”이라고 강조했다.