단기적으로 그레이·블루수소의 사용은 불가피

KTB증권, 최선호주 ‘두산퓨얼셀’

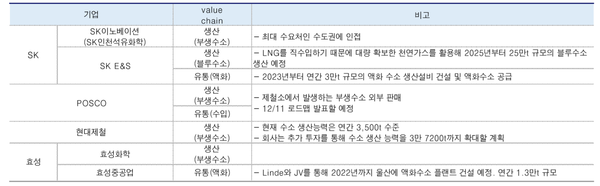

최근 SK, 포스코 등 대기업들이 수소생산 관련 사업 계획을 발표했다. 통상적으로 11~12월이 차년·중장기 사업계획을 수립하는 시기인데다 정부의 수소경제 흐름에 맞춰 신사업의 일환으로 수소생산을 꺼내든 것으로 관측된다. 대부분 부생수소, 개질수소 같은 그레이수소에 관한 내용으로 단기적으로는 수혜가 예상되지만, 정부의 '2050 탄소중립' 목표 달성과는 다른 방향성을 가진다.

이에 대해 KTB투자증권은 3일 “대부분 그레이수소 생산에 관련된 내용이다. 하지만 ▲ 화학/철강 등 화석연료기반 공장에서 발생하는 부생수소는 기존에도 내부에서 판매·유통되고 있었으며, ▲ 수소 개질을 위해 필요한 LNG를 가장 많이 공급하는 공기업인 한국가스공사조차 세부 계획을 발표하지 못한 상태이기 때문에 대기업들의 수소 생산 계획을 장밋빛으로만 볼 수 없다”고 말했다. 그러면서 “재생에너지 부족과 기술력 차이로 한국의 그린수소 생산은 어려운 것이 현실”이라면서 결국 그린수소는 상당 부분 수입에 의존할 수밖에 없을 것이라고 밝혔다.

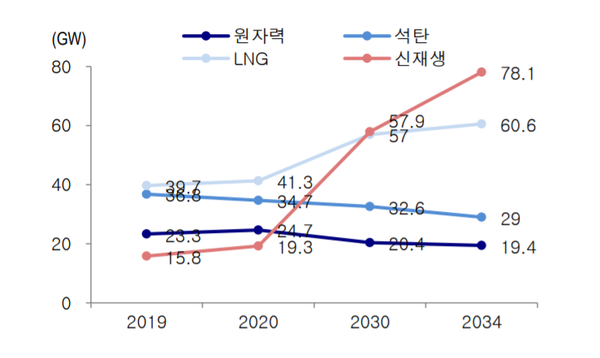

KTB증권 전혜영 연구원은 "기술 개발을 통한 수전해 CAPEX 가격 하락도 중요하지만, 생산 원가의 하락도 고려되어야 한다. 현재 그린수소(수전해수소)의 생산원가는 2.5~4.6$/kg으로 개질수소(평균 2$/kg)에 비해 약 2배 비싸다. 생산원가는 신재생 잉여전력 구입가격과 발생시간(이용률)에 따라 큰 폭으로 변동하는데, 가격차이를 줄이기 위해선 생산 원가 중 가장 큰 비중을 차지하는 전력비의 감소가 필수적으로 요구된다"고 설명했다. 경제성 측면에서 수전해수소가 국내에서 보급되기 위해서는 신재생에너지의 발전량 증가, 즉 여유전력 확대가 필요하다는 분석이다.

전 연구원은 "하지만 제9차 전력수급계획 초안에 따르면 2034년 신재생에너지 발전량은 전체 발전량 중 26.3%를 차지하며 신재생 설비 이용률을 크게 끌어올리지 못할 것으로 전망된다"면서 "따라서 한국은 그린수소 생산에 취약, 결국 상당량의 그린수소를 수입할 수밖에 없을 것"이라는 분석을 내렸다.

이어 “EU, 미국 등 해외에서는 태양광·풍력 발전 등의 재생에너지 보급 확대에 따라 전력비가 감소하며 수전해수소의 경제성이 확보될 것으로 전망되나 현실적으로는 2030년경에나 가능할 것으로 보인다”면서 향후 최소 10년간 그레이·블루수소 사용 확대는 불가피할 것으로 내다봤다.

한편, 수소경제로드맵에 따르면 정부는 2022년 47만톤의 수소를 공급할 계획이다. 약 5만톤 정도의 부생수소 공급을 제외한 나머지는 대부분 추출수소로 충당될 것으로 보이지만, 이에 대한 구체적인 생산 방안도 요구된다.

전 연구원은 “정부의 ‘2050탄소중립’ 목표 달성을 위해선 내년 초 발표될 수소경제로드맵2.0에 그린수소 생산 및 수입과 관련한 구체적 내용이 담겨야 한다”고 판단하면서 “부족한 신재생에너지 인프라 및 기술력 한계를 고려했을 때 국내에서는 수소의 생산보다는 유통, 운송, 활용 분야에서 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 전망한다”고 말했다.

한편, KTB증권은 수소경제 밸류체인에서 현대차, 두산퓨얼셀 양대 소비처 선호 시각을 유지한다고 밝혔다.